○枚方寝屋川消防組合公文規程

平成10年11月24日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、公文書の作成の際に使用する用語、用字、文体、形式等について必要な事項を定めることを目的とする。

(公文書の種類及び定義)

第2条 公文書の種類及び定義は、それぞれ概ね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき組合議会の議決を経て制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき管理者が制定するもの

(2) 議案文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 議案 組合議会の議決を経なければならない事件について、組合議会の審議を求めるために提出するもの

イ 専決処分 地方自治法第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づき管理者が組合議会に代わって議決すべき事件を処理するもの

(3) 令達文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 訓令 職務執行上の基本的事項等について職員に対して指揮命令するもの

イ 指令 市民からの申請等に基づいて、許可、認可等の行政処分を行う場合に用いるもの

ウ 通達 職務執行上の運用方針若しくは細目的事項又は条例等の解釈運用等について職員に対して指揮命令するもの

エ 依命通達 補助職員が上司の命を受けて自己の名で通達する場合に用いるもの

オ 要綱 内部的規範であって、職務執行上の運営指針又は取扱いの基準等について定めるもの

(4) 公示文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 告示 法令、条例等で公示する旨規定されている事項又は権限に基づいて決定若しくは処分した事項を一般に知らせるもの

イ 公告 一定の事項を広く一般に知らせるもの

(5) 契約文書 売買、交換、使用貸借、賃貸借、請負、委任等の契約に係る契約書、覚書、委任状その他これらに類するもの

(6) 一般文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 照会 一定の事項を問い合わせるもの

イ 回答 問い合わせに対し、一定の事項を知らせるもの

ウ 諮問 所管の機関に対し、所定の事項について意見を求めるもの

エ 答申 諮問を受けた機関が、その諮問に対して意見を述べるもの

オ 申請 許可等を受けるため一定の事項を申し出るもの

カ 進達 経由すべきものとされている申請書、願書、報告書その他の文書を他の行政機関に取り次ぐもの

キ 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

ク 報告 一定の事実、経過等を相手方に知らせるもの

ケ 依頼 一定の事実を頼むもの

コ 協議 一定の事実を相談するもの

サ 届出 一定の事項を届け出るもの

シ 勧告 権限に基づいて一定の事項の処置を勧め、又は促すもの

(7) 賞状等 次に掲げるものについて作成する文書

ア 表彰状 行事、課程等において優秀な成績を収めた者を賞するもの又は一般の模範となるような個人又は団体の行為をたたえてこれを顕彰するもの

イ 感謝状 事務又は事業を遂行するに当たり、積極的に援助し、又は協力した者に対し、感謝の意思を表すもの

(8) 証明書 個人又は団体からの願や申出に基づき、権限内で特定の事実、法律関係等を公に証明するために発するもの

(用語)

第3条 公文書の用語については、概ね次の各号に定めるところによる。

(1) 特殊な言葉を用いたり、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われている易しい言葉を用いること。特に、日常一般に使われている外来語以外の外来語の使用は、なるべく避けること。

(2) 名あて人に付ける敬称は、特に必要がある場合を除き「様」を用いること。

(3) 文語等使い方の古い言葉を使わず、日常使い慣れている言葉を用いること。

(4) 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いること。

(5) 音読みする言葉で意味の二通りにとれるものは、なるべく避けること。

(用字)

第4条 公文書の用字は、漢字、ひらがな及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の人名、地名その他特別の理由により必要があるものについては、かたかな又は外国文字を用いることができる。

(使用漢字の範囲等)

第5条 公文書に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)で定める字種、字体及び音訓によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文書に用いる仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

3 公文書に用いる送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

(文体)

第6条 公文書の文体は、概ね次の各号に定めるところによる。

(1) 文体は、一般文書については「ます」体を用い、法規文書、議案文書、訓令文書、公示文書、契約文書、賞状等及び証明書については「である」体を用いること。ただし、特に必要があるものについては、この限りでない。

(2) 箇条書にできるものは、なるべく箇条書にすること。

(3) 文語調の表現は、なるべくやめて平明なものとすること。

(4) 文章は、なるべく区切って短くすること。

(5) 文の飾り、あいまいな言葉、回りくどい表現は、避け、簡潔な、論理的な文章とすること。

(形式)

第7条 公文書の形式については、別記1から別記8までに定める例によること。ただし、当該例に記載のない公文書(令達文書及び公示文書に限る。)については、当組合消防本部総務部総務管理課長と別に協議しなければならない。

2 前項の規定により定められた別記における配字位置について特に指定のないものについては、公文書の作成に係る用紙の大きさ及び字の大きさとの均衡を考慮して、出来上がった公文書の体裁がよくなるよう適当な位置に収めるものとする。

(用紙)

第8条 公文書に用いる用紙は、原則としてA4判の大きさの紙を縦長に用いる。

(配字位置等)

第9条 配字位置については、別記1から別記8までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文の最初の行及び新たに起こした行の初めの一字分は空白とする。ただし、賞状等については、空白としない。

(2) 句読点を用いない文書については、句読点を使うべき箇所を一字分空白とする。

(3) 文の項目を細分する記号(項番号、号番号等)の次には、読点又はピリオッドを打たず、一字分を空白とする。

(4) 「なお」、「おって」、「また」等を使って完結した前の文に対する独立した形の補足説明等をする文を続けるときは、改行する。

(5) 「ただし」、「この」、「その」等を使って文を続けるときは、改行しないで前の文を続ける。

(6) 句読点及び終わり括弧記号については、一字分のスペースを配するを原則とするが、行頭に句読点及び終わり括弧記号を記す必要があるときは、行末に配するようにする。

1 ○○○○○○○○通知する。 2 ○○○○○○○○。 | 否 | ||

1 ○○○○○○○○通知する。 2 ○○○○○○○○。 | 良 | ||

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年12月21日から施行する。

(経過措置)

2 議案文書については、別記2の規定にかかわらず、当分の間、別記2の規定内容に所要の調整をした上で、作成することができる。

附 則(平13.10.1訓令12)

この訓令は、令達の日から施行する。

附 則(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平23.3.24訓令5)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

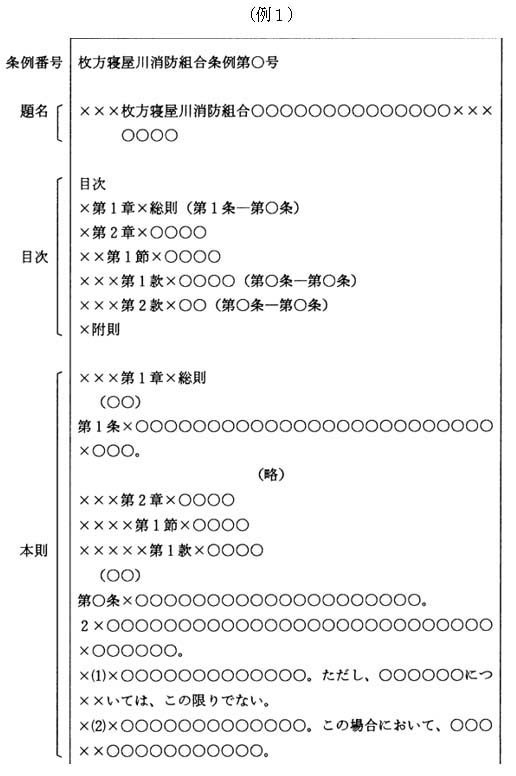

別記1(第7条関係)

法規文書の形式

1 条例

(1) 新たに制定する場合

備考

1 「×」は、1字空けることを示す(以下同じ。)。

2 条文数の多い条例においては、章、節等の区分を行い、目次を付ける。

3 目次のかっこ書き中の条文が3条以上の場合は「―」でつなぎ、2条の場合は「・」でつなぐ。

4 題名は、内容を的確に表現するものであって、なるべく簡潔なものとし、原則として「枚方寝屋川消防組合」を冠する。

5 本則は、概ね次の順序により規定する。

(1) 総則的規定

(2) 実体的規定

(3) 雑則的規定

(4) 罰則的規定

6 見出しは、連続する2以上の条文が同じ種類の事項を規定している場合は、その1番初めの条文の前だけに付ける。

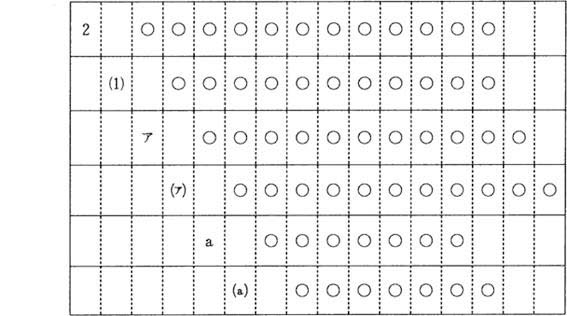

7 条文を細分する場合は、次の例による。

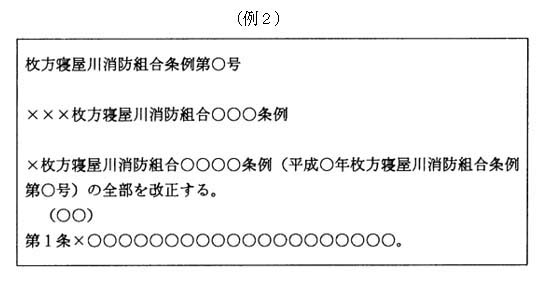

(2) 全部を改正する場合

備考

1 題名は、改正後の題名を記載する。

2 条文等は、新たに制定する場合の方式による。

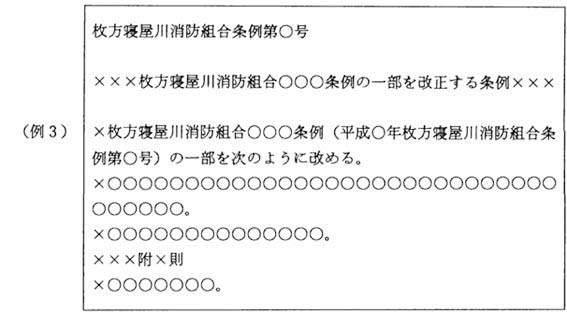

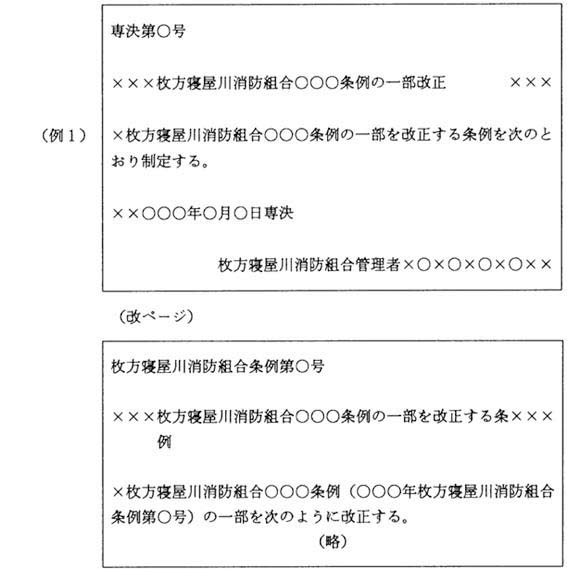

(3) 一部を改正する場合

ア 改正文の方式

(ア) 1個の条例の一部を本則で改正する場合

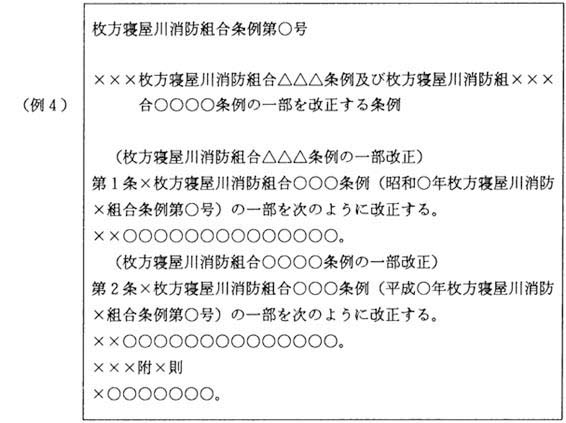

(イ) 2個以上の条例の一部を1個の条例の本則で改正する場合

備考

共通の動機に基づいて2個以上の条例の一部を1個の条例の本則で改正する場合の方式である。

なお、3個以上の条例の一部を1個の条例の本則で改正する場合は、題名は「○○○条例等の一部を改正する条例」とする。

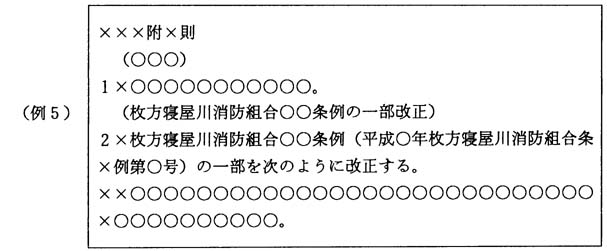

イ 附則で他の条例を改正する方式

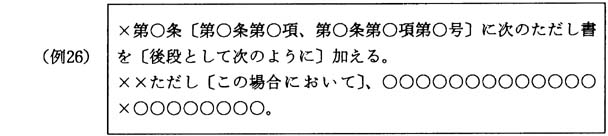

ウ 条文等を改め、加え又は削る方式

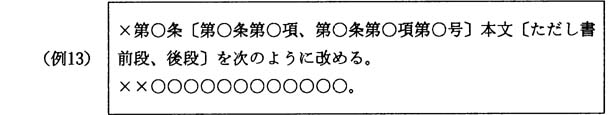

(ア) 条文等を改める場合

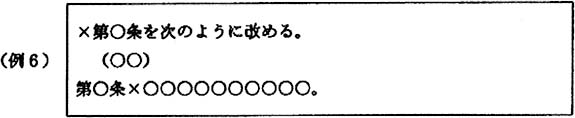

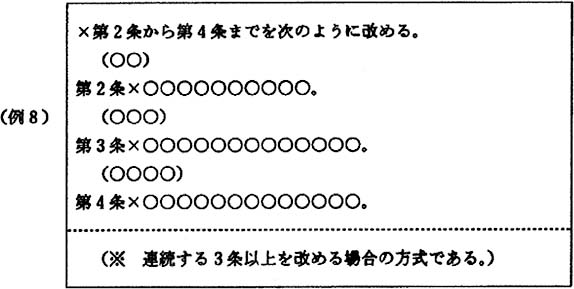

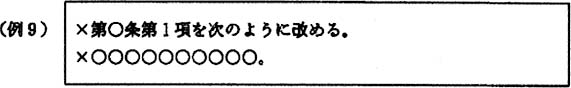

a 条の全部を改める場合

b 項の全部を改める場合

備考 連続する2項又は3項以上を改める場合は、条の全部を改める場合に準ずる。

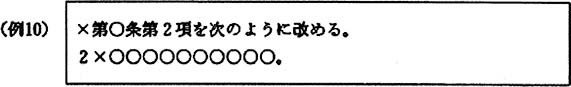

c 号の全部を改める場合

備考

1 〔 〕は、読み替えを示す(以下同じ。)。

2 連続する2号又は3号以上を改める場合は、条の全部を改める場合に準ずる。

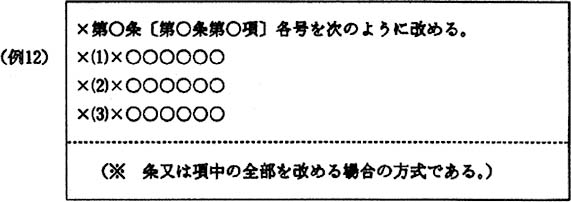

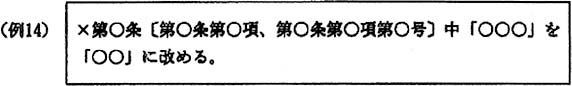

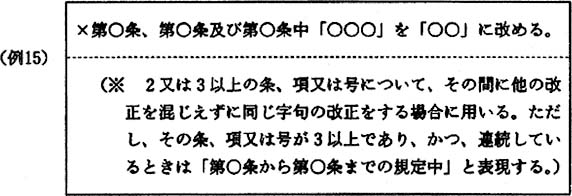

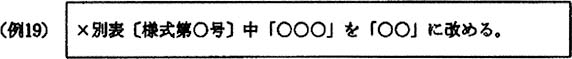

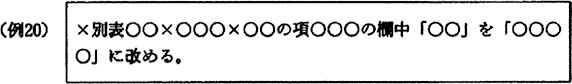

e 字句を改める場合

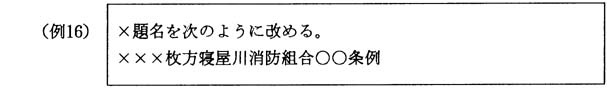

f 題名を改める場合

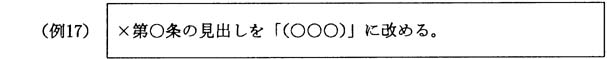

g 見出しを改める場合

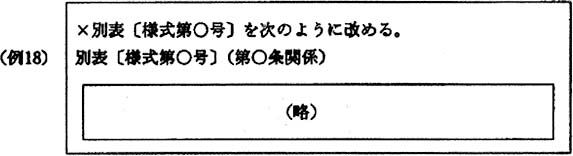

h 表又は様式を改める場合

備考 表は、原則として、横の線と縦の線で区画することとされており、横の線で区画されている区切りを「項」と呼び、縦の線で区画されている区切りを「欄」と呼ぶ。

(イ) 条文等を加える場合

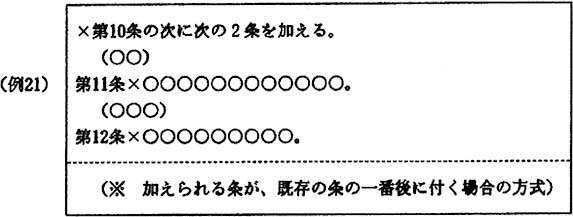

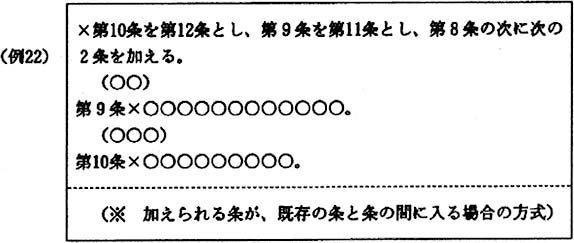

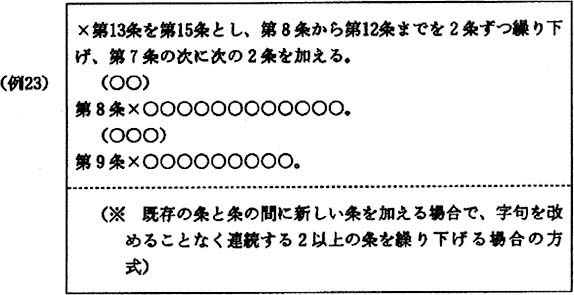

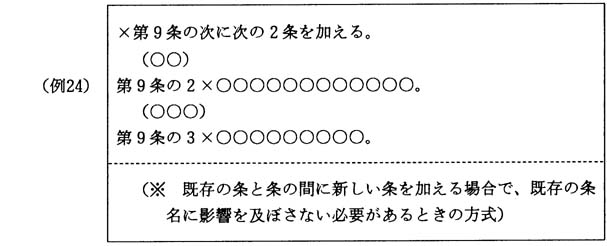

a 条を加える場合

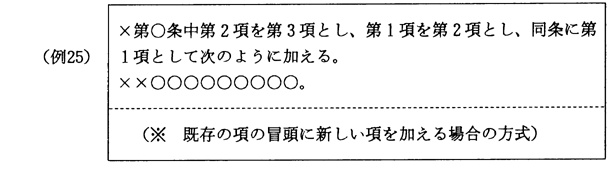

b 項を加える場合

備考 上記以外の場合の方式は、条を加える場合の例22及び例23に準ずる。

c 号を加える場合

条を加える場合の例22、例23及び例24に準ずる。ただし、号の書き出しは、2字目からとする。

e 表、様式等を加える場合

条を加える場合に準ずる。

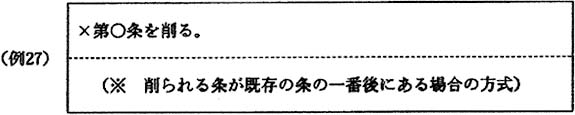

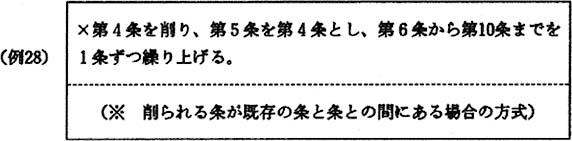

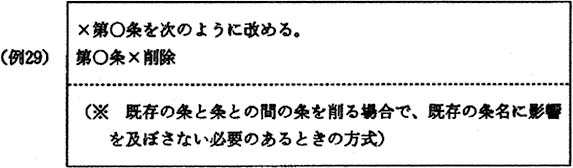

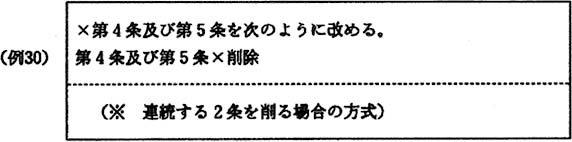

(ウ) 条文等を削る場合

a 条を削る場合

b 項を削る場合

条を削る場合の例27及び例28に準ずる。

c 号を削る場合

条を削る場合に準ずる。ただし、号の書き出しは、2字目からとする。

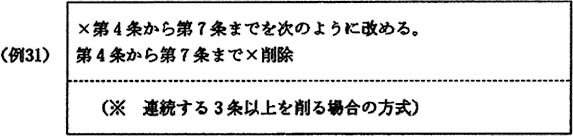

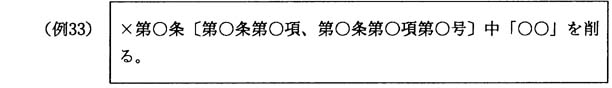

d ただし書等を削る場合

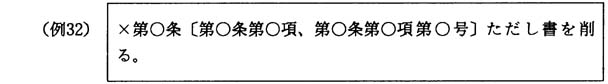

e 字句を削る場合

f 表、様式を削る。

条を削る場合に準ずる。

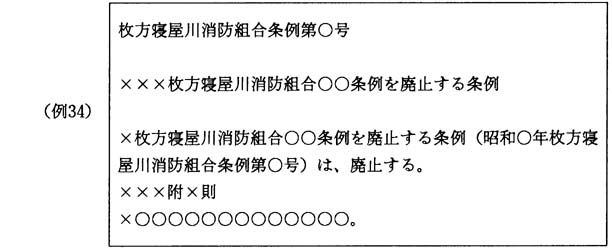

(4) 廃止する場合

ア 本則で廃止する場合

イ 附則で他の条例を廃止する場合

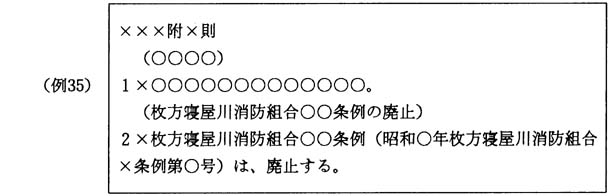

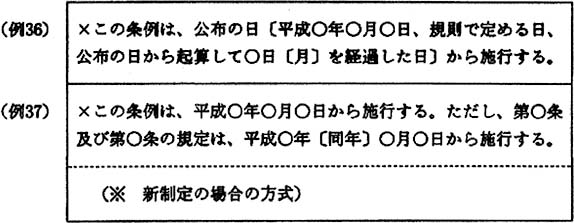

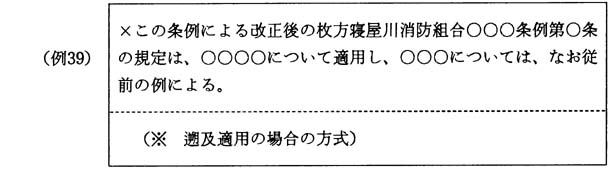

(5) 附則に関する規定

ア 施行期日の規定方法

イ 経過規定の規定方法

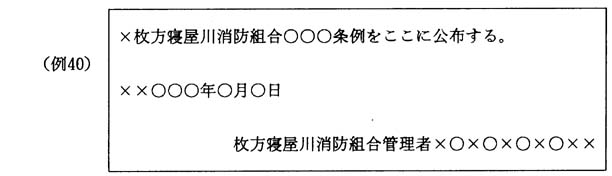

(6) 公布文

備考 公布文中の管理者の氏名は、管理者が自著する。

2 規則

条例の例による。

別記2(第7条関係)

議案文書の形式

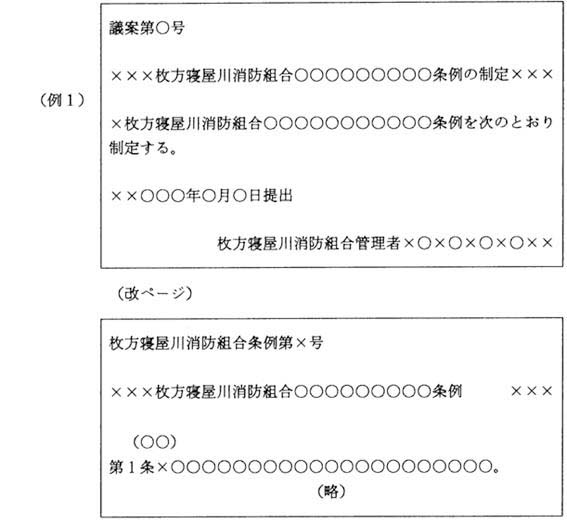

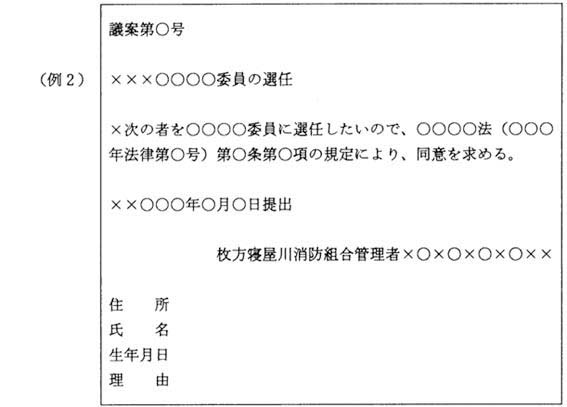

1 議案

(1) 条例

(2) 選任

(3) 報告

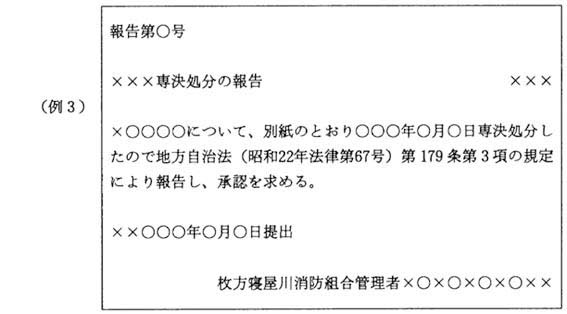

2 専決処分

別記3(第7条関係)

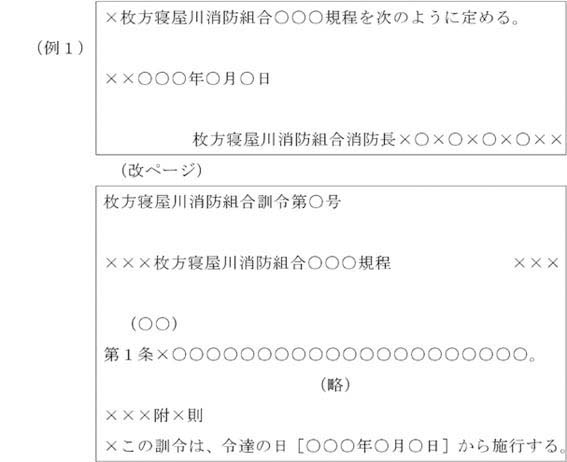

令達文書の形式

1 訓令

備考 条文等の方式及び改正内容等の記載方式は、法規文書の例に準ずる。

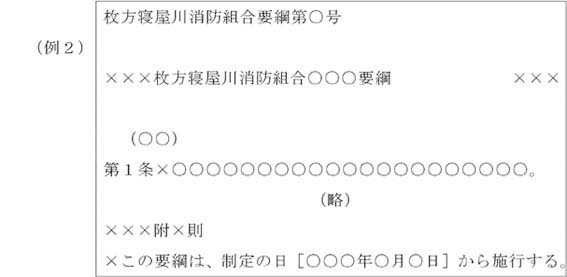

2 要綱

備考 条文等の記載方式は、法規文書の例に準ずる。

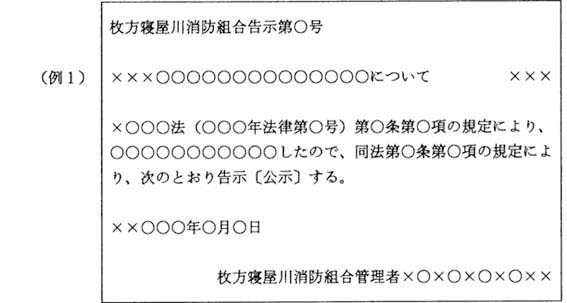

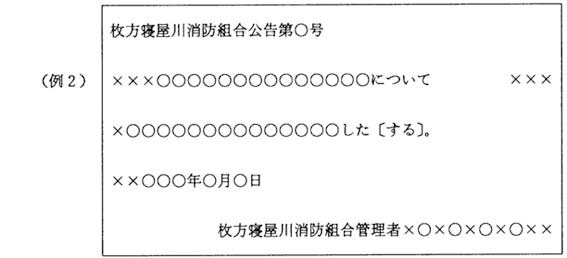

別記4(第7条関係)

公示文書の形式

1 告示

2 公告

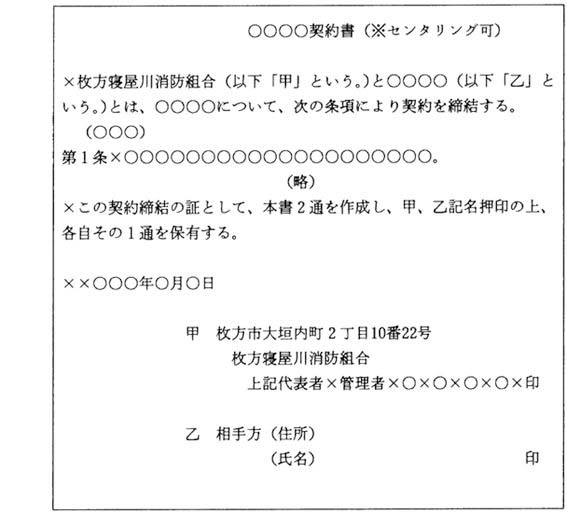

別記5(第7条関係)

契約文書の形式

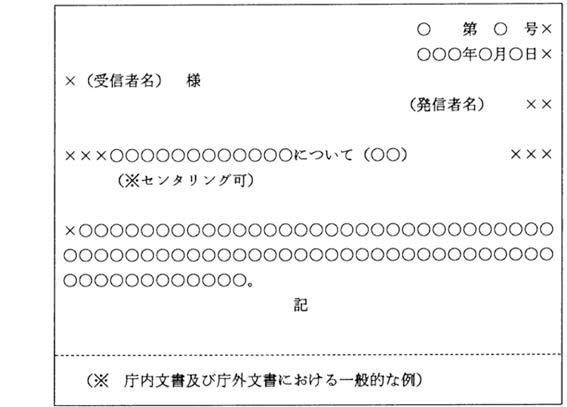

別記6(第7条関係)

一般文書の形式

備考

1 件名は、概ね4字目から書き出し、2行以上にわたるときは、各行の初字をそろえて、全体が中央に納まるようにする。

2 件名の末尾には、かっこ書で公文書の内容を表す字句を記載する。

3 「記」という文字は、概ね中央に記載し、事案に応じて省略することができる。

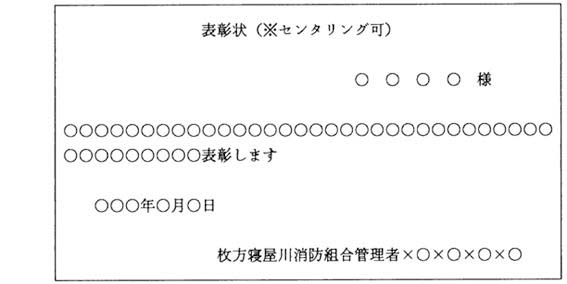

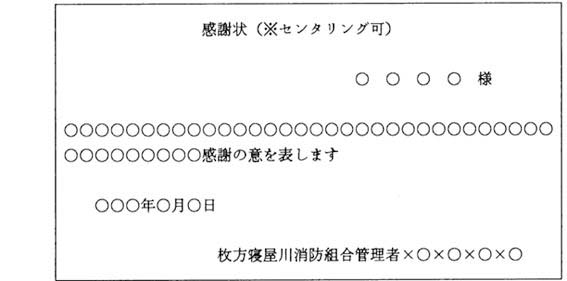

別記7(第7条関係)

表彰状等の形式

1 賞状又は表彰状

備考 句読点は、用いないのが通例である。文の区切りがあっても1字分空けて書き、行は、改めないで書く。

2 感謝状

別記8(第7条関係)

証明書の形式