○遠隔移報システム等による火災通報の取扱いに係る運用要綱

平成3年4月1日

訓達第4号

(目的)

第1条 この要綱は、自動火災報知設備から直接消防機関への通報(以下「直接通報」という。)及び自動火災報知設備から外部の警備業者、第3セクター等(以下「業者等」という。)を介して、火災確認を経ることなく行われる消防機関への通報(以下「即時通報」という。)を行うシステム(以下「遠隔移報システム」という。)による火災通報の取扱いに係る運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用対象物の範囲)

第2条 直接通報及び即時通報を認める防火対象物は、次に掲げるものとする。

(1) 夜間、休日において無人となる防火対象物。

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)

別表第1(5)項イに掲げる防火対象物。

(3) 令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物のうち、入院施設を有するもの。

(4) 令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物のうち、自力避難困難者等を収容している施設。

(6) その他消防長が必要と認める防火対象物。

(申請審査等)

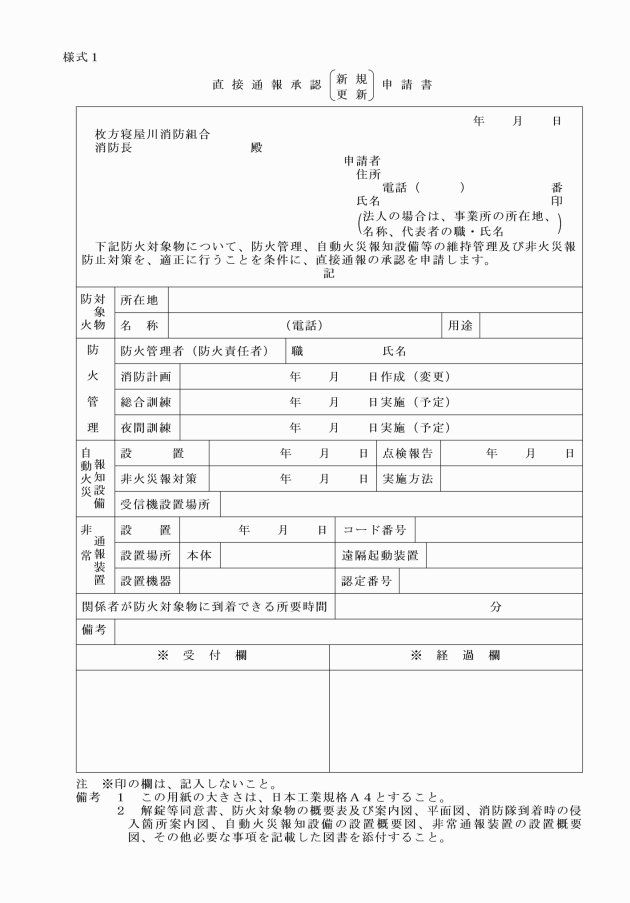

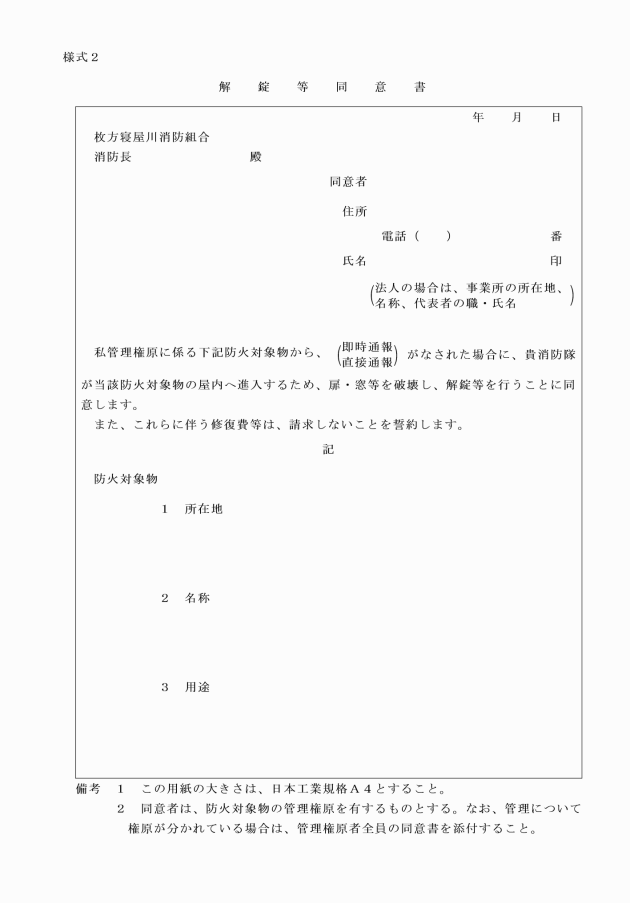

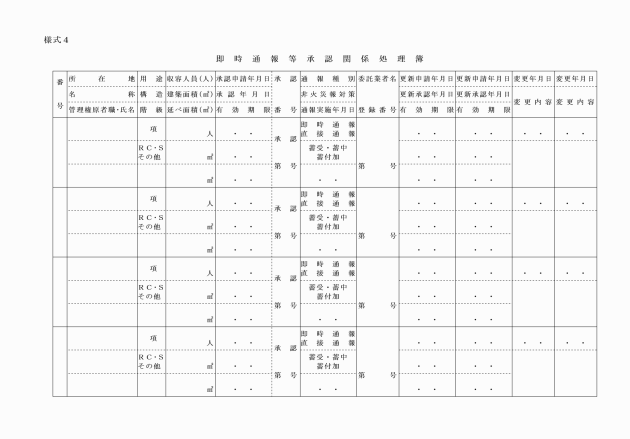

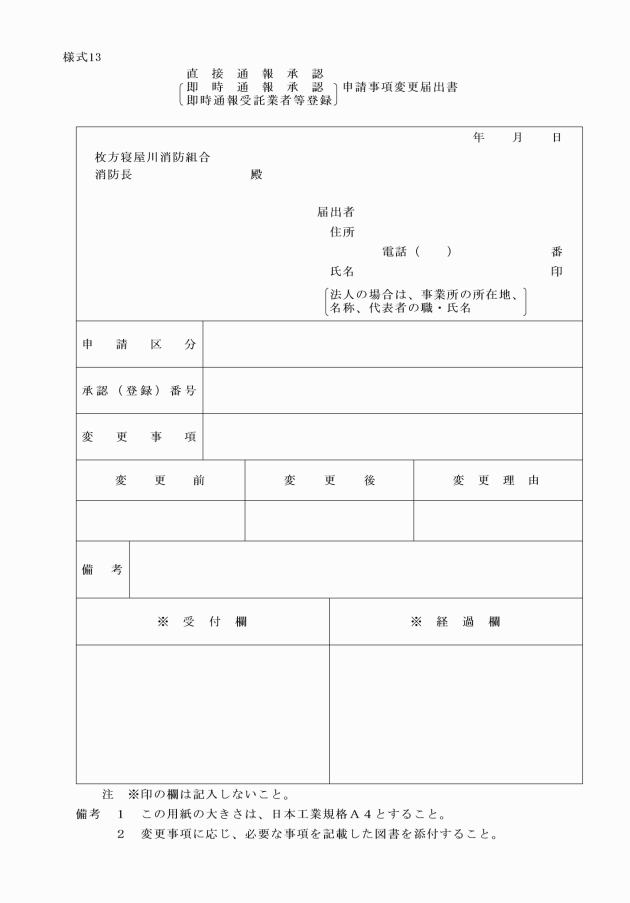

第3条 直接通報の実施に係る申請並びに受付、審査及び通知等の事務処理については、次により行う。

(4) 消防長は、前号に規定する承認通知書により、申請者に直接通報を開始させる。

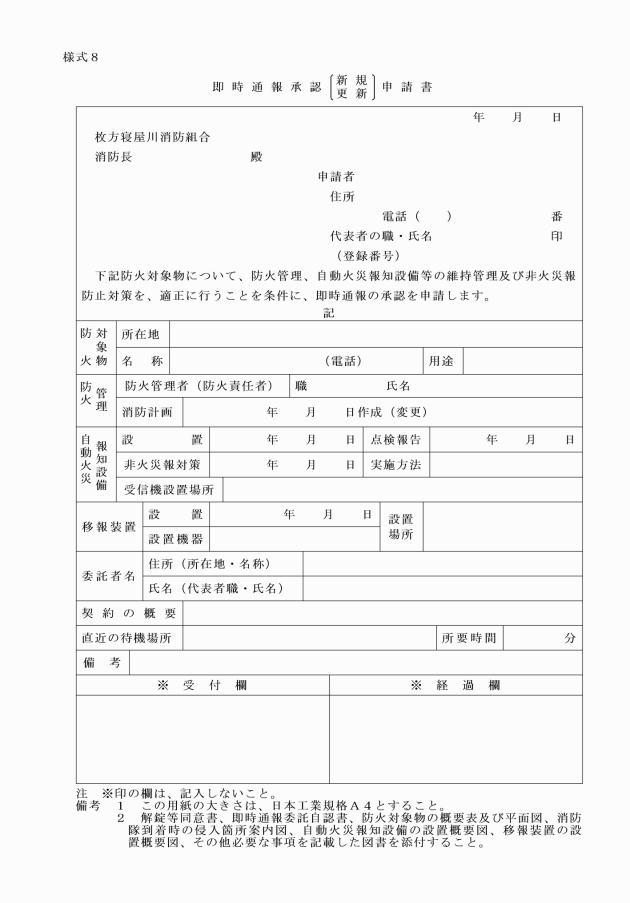

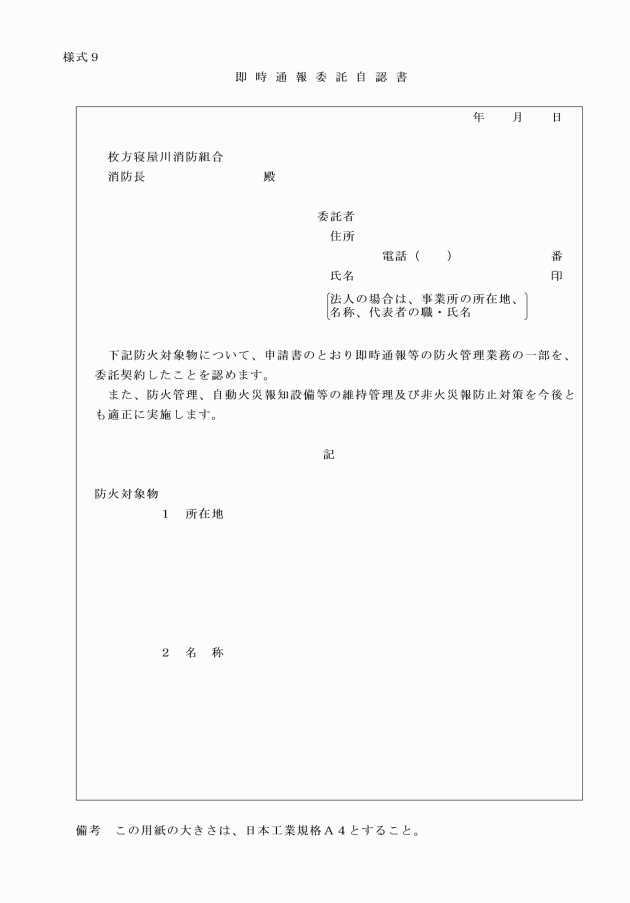

2 即時通報の実施にかかる申請並びに受付、審査及び通知等の事務処理については、次により行う。

(1) 実施申請等

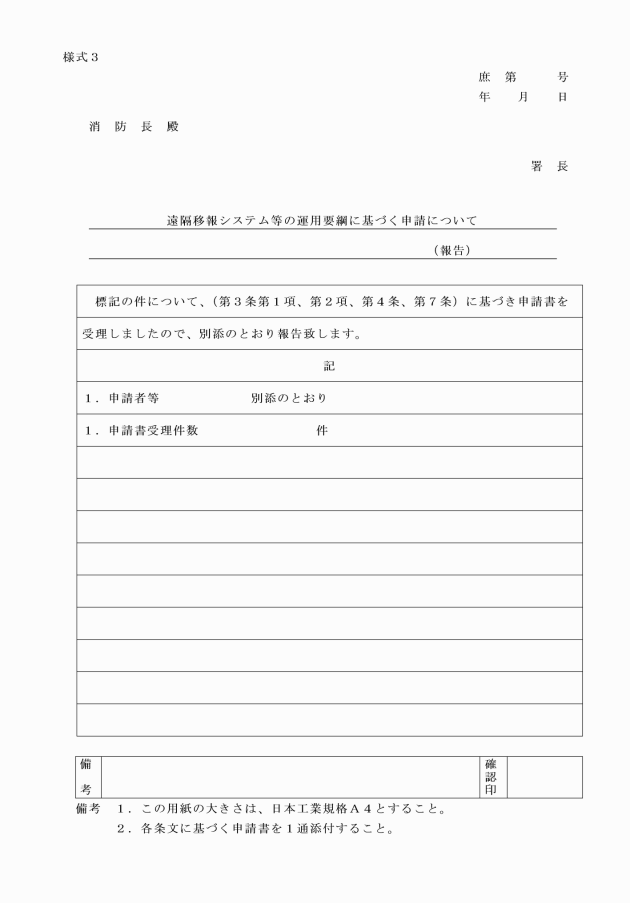

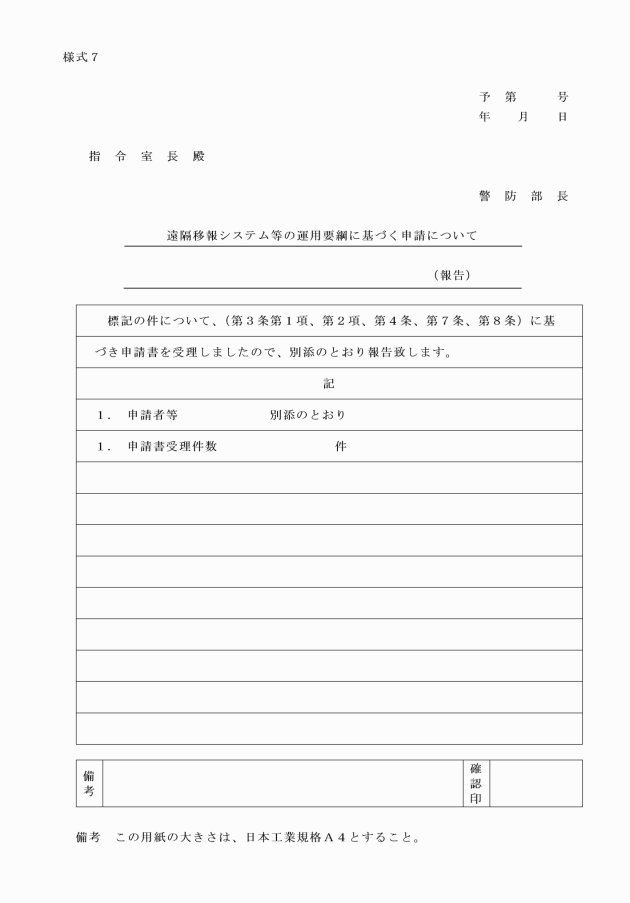

イ 署長は、前アに規定する申請があった場合、別記2「即時通報の審査基準」に適合しているか審査し、当該申請に係る電算処理を行い、必要に応じ調査するとともに意見を付し様式3に前号の書類のうち2通を添え、遅滞なく消防長へ報告すること。

エ 消防長は、前ウに規定する承認通知書により、申請業者に即時通報を開始させる。

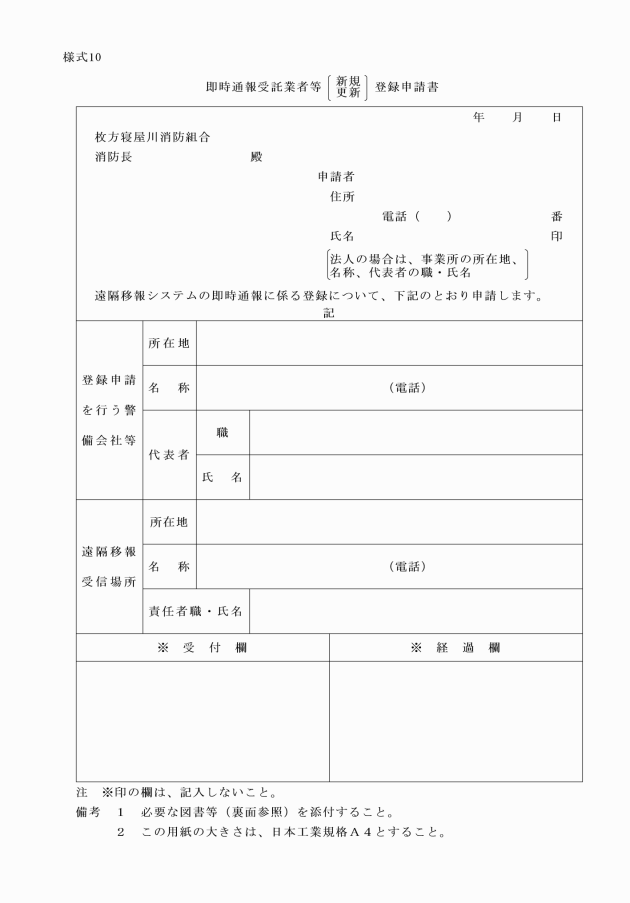

3 即時通報を受託する業者等の登録に係る申請並びに受付、審査及び通知等の事務処理については、次により行う。

(1) 登録申請等

ア 消防長は、登録を受けようとする業者等(以下「登録申請業者等」という。)から、あらかじめ「即時通報受託業者等登録申請書」(様式10)2通により直接申請させる。

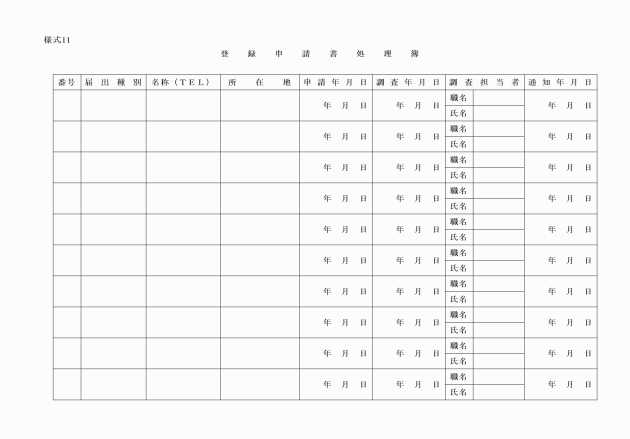

イ 消防長は、登録申請業者等が別記3「即時通報受託業者等登録審査基準」に適合しているか審査し、必要な事項を「登録申請書処理簿」(様式11)に記載する。

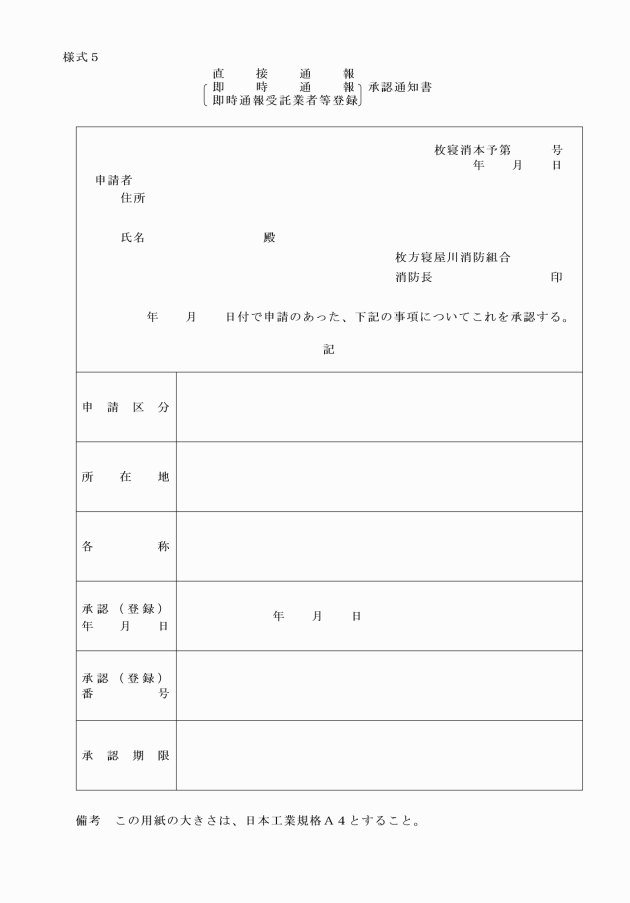

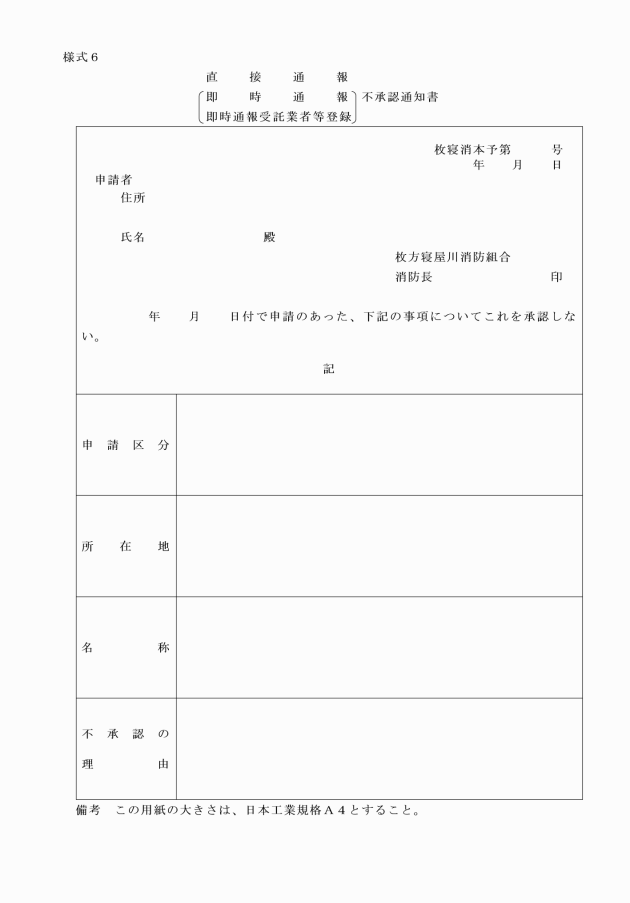

なお、審査の結果によって再承認できないものにあっては、様式6により署長を経て申請者へ通知する。

(維持管理等)

第5条 署長は、直接通報の実施の承認を受けた者に、常に別記1「直接通報の審査基準」に適合するよう維持管理させるとともに、自動火災報知設備の信号を電話回線へ移報する装置(以下「移報装置」という。)として用いる非常通報装置についても、「消防機関へ通報する非常通報装置の取扱いについて」(昭和62年7月14日付、消防予第118号通知)別添1の非常通報装置の点検上の留意事項を準用し点検等を行わせる。

2 署長は、即時通報の実施の承認を受けた業者等又は当該防火対象物の管理について権原を有する者に、常に別記2「即時通報の審査基準」に適合するよう維持管理させるとともに、移報装置についても、確実に自動火災報知設備の信号を電話回線へ移報するよう、3ケ月に1回以上点検させ、その結果を記録保存させる。

3 消防長は、業者等の登録を受けた者に、常に別記3「即時通報受託業者等登録審査基準」に適合するよう維持管理させるとともに、自動火災報知設備から遠隔移報された火災情報等を受信する装置(以下「受信装置」という。)が確実に移報装置からの信号を受信するよう、3ケ月に1回以上点検させ、その結果を記録保存させる。

(出動基準)

第6条 直接通報又は即時通報に対する消防車両の出動基準は、警防規程(平成3年6月1日訓令第7号)第21条によるものとする。

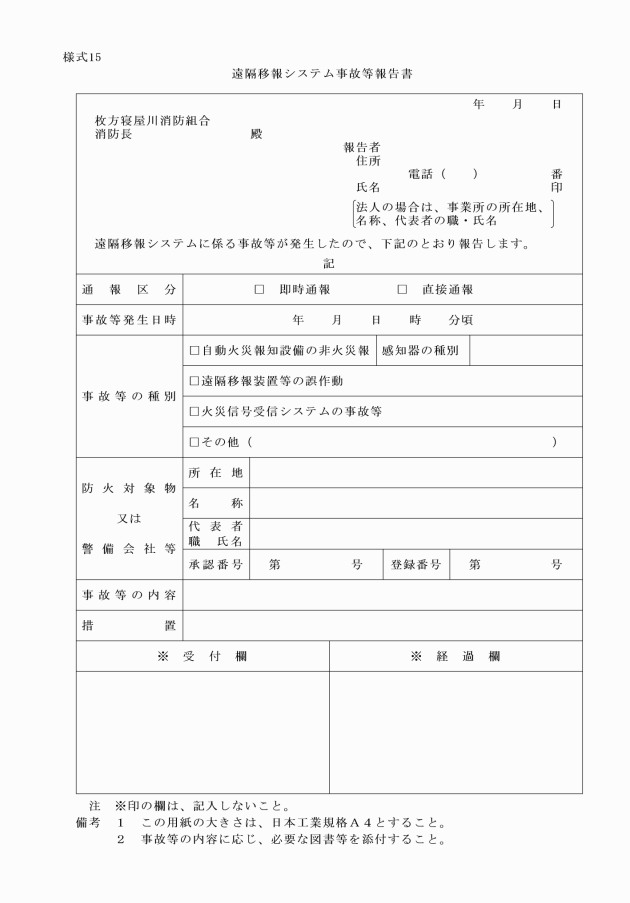

(1) 自動火災報知設備の非火災報により通報された場合

(2) 移報装置の誤作動により通報された場合

(3) 当該業者等の受信装置に事故等が発生した場合

(業者等が登録をしていない場合も含む。)

(有効期限等)

第9条 直接通報又は即時通報の実施の承認若しくは業者等の登録の有効期限は3年とし、3年を経過したものにあっては、第3条の規定を準用し更新の申請を行わせる。

(申請書の合議)

第10条 各条に基づく申請書に係る窓口は予防課とし、必要に応じて警備課の合議を受ける。

(施行の細目)

第11条 その他必要な細目は、消防長がその都度通知するものとする。

附 則

この要綱は、平成3年6月1日から施行する。

附 則(平3.6.29訓達13)

この要綱は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平17.3.31訓令40)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別記1

「直接通報の審査基準」

この基準は、直接通報を実施する防火対象物の防火管理上の基準及び遠隔移報システムの技術上の基準について定めるものとする。

1 防火管理上の基準

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条に規定する防火管理が適正に実施されていること。

ただし、防火管理者選任義務対象物以外のものにあっては、次によること。

ア 防火対象物の管理について権原を有する者は、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者のうちから、防火責任者を定めていること。

イ 当該防火責任者は、防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受け、当該防火対象物についての火災予防上の自主検査及び消防用設備等の点検整備その他防火管理上必要な業務を実施していること。

(2) 消防計画に直接通報に係る事項を定めるとともに、従業者等に周知徹底していること。

(3) 消火、通報、及び避難を含む総合的な夜間(想定を含む。)における訓練が、年1回以上実施されていること。(第2条第1号は除く。)

(4) 法第8条の2の適用を受ける防火対象物にあっては、共同防火管理が適正に実施されていること。

2 遠隔移報システムの技術上の基準

(1) 自動火災報知設備が法第17条の規定により設置及び維持管理されているとともに、法第17条の3の3の規定により点検報告されていること。

なお、自動火災報知設備が法第17条による義務設置でないものにあっては、法第17条の技術上の基準の例により設置及び維持管理されているとともに、法第17条の3の3の規定に準じて点検され、その結果が記録保存されていること。

(2) 自動火災報知設備が、次のいずれかにより非火災報防止対策が講じられ、概ね6ケ月から1年以内にその効果が認められたものであること。

ア 蓄積式受信機の設置

イ 蓄積式中継機の設置

ウ 蓄積付加装置の設置

ただし、消防長が防火対象物の状況等から、非火災報の発生するおそれが著しく少ないと認めるときは、この限りではない。

(3) 移報装置については、「消防機関へ通報する非常通報装置の取扱について」(昭和62年7月14日消防予第118号通知)の基準に適合したものであること。

3 その他

(1) 防火対象物の関係者は、消防機関が覚知後25分以内に、当該防火対象物に到着し、適切な対応ができる体制がとられていること。

(2) 自動火災報知設備の受信機と移報装置の接続は、甲種第4類又は乙種第4類の消防設備士免状を有する者が行うこと。

別記2

「即時通報の審査基準」

この基準は、即時通報を実施する防火対象物の防火管理上の基準及び遠隔移報システムの技術上の基準について定めるものとする。

1 防火管理上の基準

(1) 法第8条に規定する防火管理が適正に実施されていること。

ただし、防火管理者選任義務対象物以外のものにあっては、次によること。

ア 防火対象物の管理について権原を有する者は、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者のうちから、防火責任者を定めていること。

イ 当該防火管理者は、防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受け、当該防火対象物についての火災予防上の自主検査及び消防用設備等の点検整備その他防火管理上必要な業務を実施していること。

(2) 法第8条の2の適用を受ける防火対象物にあっては、共同防火管理が適正に実施されていること。

2 遠隔移報システムの技術上の基準

(1) 自動火災報知設備が法第17条の規定により設置及び維持管理されているとともに、法第17条の3の3の規定により点検報告されていること。

なお、自動火災報知設備が法第17条による義務設置でないものにあっては、法第17条の技術上の基準の例により設置及び維持管理されているとともに、法第17条の3の3の規定に準じて点検され、その結果が記録保存されていること。

(2) 自動火災報知設備が、次のいずれかにより非火災報防止対策が講じられ、概ね6ケ月から1年以内にその効果が認められたものであること。

ア 蓄積式受信機の設置

イ 蓄積式中継機の設置

ウ 蓄積付加装置の設置

ただし、消防長が防火対象物の状況等から、非火災報の発生するおそれが著しく少ないと認めるときは、この限りではない。

(3) 移報装置については、確実に自動火災報知設備からの信号を電話回線に移報するものであるとともに、適正に維持管理されていること。

3 その他

(1) 防火対象物が、即時通報を受託する業者等が火災の発生に関する情報を受信してから25分以内に到着できるものであること。

(2) 自動火災報知設備の受信機と移報装置の接続は、甲種第4類又は乙種第4類の消防設備士免状を有する者が行うこと。

別記3

「即時通報受託業者等登録審査基準」

この基準は、即時通報を受託する業者等の登録の基準について定めるものとする。

1 自動火災報知設備から遠隔移報された火災情報を受信した場合の火災確認、初期消火等の業務を受託しているものであること。

2 業者等には、昭和58年消防予第227号による教育担当者講習を受講し修了した者が配置されている他、当該教育担当者による、自動火災報知設備から遠隔移報された火災情報等を受信する者及び常駐又は巡回する者への、防火管理及び火災対応に関する教育を、年1回以上実施されていること。

3 火災の発生に関する情報を受信してから25分以内に当該防火対象物に到着し、適切な対応ができる人員、装備及び施設等の体制が確保されていること。

4 即時通報を受託している防火対象物の状況を十分把握しているとともに、即時通報に際して、当該状況を的確に消防機関に情報提供できる体制が確保されていること。

5 受信装置は、移報装置からの信号を確実に受信し、当該発信先の防火対象物を明確に識別できるものであるとともに、適正に維持管理されていること。