○建築確認同意、消防用設備等事務処理要綱

令和2年2月28日

要綱第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防同意に関する事務処理(第3条~第12条)

第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出書等に係る事務処理(第13条~第19条)

第4章 検査(第20条~第24条)

第5章 雑則(第25条~第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築確認同意、消防用設備等事務処理規程(平成19年枚方寝屋川消防組合訓令第7号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規程の定めるところによるものとする。

第2章 消防同意に関する事務処理

(同意等)

第3条 規程第2条第2号に規定する確認申請書は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)に基づき建築主事等から同意又は意見(以下「同意等」という。)を求められた書類をいう。

2 規程第2条第3号に規定する防火対象物台帳とは、消防情報システムのうち、次に掲げる台帳等をシステム処理した総合的なものをいう。

(1) 敷地台帳 防火対象物台帳の敷地に関する台帳

(2) 棟台帳 防火対象物の規模及び用途等に関する台帳

(3) 階別状況台帳 防火対象物の各階の用途及び形態に関する台帳

(4) テナント台帳 複合用途防火対象物又は単体用途防火対象物のうち、各店舗又は事務所等としたテナントの情報に関する台帳

(5) 表示対象物台帳 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示をする対象物に関する台帳

(6) 敷地関係者台帳 敷地関係者に関する台帳

(7) 設置単位台帳 棟の消防用設備等を設置する単位情報に関する台帳

(8) 設備詳細台帳 消防用設備等の詳細に関する台帳

(9) 管理権原者台帳 防火対象物点検報告に関連する管理権原者情報に関する台帳

(10) 防火管理者台帳 敷地・棟・テナントの防火管理者に関する台帳

(11) 防災管理者台帳 敷地・棟・テナントの防災管理者に関する台帳

(12) 自衛消防要員管理台帳 自衛消防組織に関する台帳

(同意期間)

第4条 署長は、確認申請書の受付時に当該申請書に係る書類が整っていないと認めるときは、建築主事等に対してその旨を通知し、その当日から補正されるまでの間は受付しないものとする。

2 署長は、同意に係る審査において書類が整っていないと認めるときは、建築主事等に対してその旨を通知し、その当日から申請書類が補正されるまでの間は同意期間から除くものとする。

3 署長は、前項の規定により補正を求め同意期間から除く場合は、同意審査書にその旨を記録するものとする。

4 署長は、確認申請のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)の規定による許可をする場合に求められる同意について、当該同意を求められた日から3日以内に同意を与え、その旨を建築主事等に通知するものとする。

(確認申請書等の受付)

第5条 確認申請書の受渡しは、建築主事等が署予防課に持参することにより行うものとする。ただし、指定確認検査機関と確実に受渡しができ、及び確認ができる場合は、郵送又は宅配便によることができる。

2 前項に規定する郵送又は宅配便に要する費用は、指定確認検査機関の負担とする。

3 確認申請書の受付時間は、平日の午前8時45分から午後5時15分まで(午後0時00分から0時45分までを除く。)とする。

4 署長は、確認申請書が送付されたときは、枚方寝屋川消防組合文書取扱規程(平成10年枚方寝屋川消防組合訓令第10号)様式第2号に定める受付印を押印して収受年月日及び番号を記載(以下「受付印を押印」という。)し、建築確認申請送達簿に記録するものとする。

5 署長は、指定確認検査機関から確認申請書が送付されたときは、次に掲げる書類が添付されていることを確認するものとする。

(1) 指定確認検査機関の名称、同意を依頼する旨、書類の返却方法、建基法第6条第1項に規定する申請建築物の号別、指定確認検査機関の担当者の氏名及び連絡先等が記載された消防同意依頼書

(2) 建基法に基づく指定確認検査機関等に関する省令第23条第1項第1号に規定する書類一式、又はこれらに明示すべき事項が記載された書類

(同意に係る現地調査)

第6条 規程第6条第1項に規定する現地調査は、建築物の位置、構造及び設備のほか、周囲の状況等について必要に応じて実施するものとする。

2 規程第6条第2項に定める審査不能とは、次に掲げるときとする。

(1) 当該申請書に必要とする書類が整っていないとき。

(2) 申請書類に必要な事項が記載されていないとき。

(同意に係る審査)

第7条 規程第7条に規定する同意は、消防機関が防火の専門家という立場として、建築物の計画が、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関する規定に適合しているかどうかについて審査し、行うものとする。

2 規程第7条第2項に規定する住宅用防災機器については、建基法第6条第1項第1号に定める特殊建築物に設置するものとし、「住宅用火災警報器の設置義務化に係る建築確認審査事務処理要領」(平成18年5月29日付け予第720号)に定める事務処理を行うものとする。

3 確認申請書の審査内容について設計者等と協議が必要であると認められるものは、次に掲げるものとする。

(1) 申請書の内容について不明確なもの

(2) 建築物の防火に関する規定に違反しているもの(軽微な違反を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、防火に関する規定に違反しないものの、消防活動又は避難施設等における事前協議と異なるとき。

4 署長は、前項の協議を行ったときは、その結果を指導(打合せ)記録書に記録しなければならない。

(不同意に係る処理)

第8条 規程第8条に規定する不同意は、建築物の防火に関する規定に違反し、かつ、火災予防上著しく危険であると認めたときに行うものとし、不同意とする場合は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条第2項に定める期限内に建築主事等に通知することで足りるものとする。

2 署長は、前項の規定により不同意とする場合は、同意審査書に建築確認申請書を添付して決裁区分により事務処理するものとする。

3 署長は、前項の処理については、抵触する関係法令及び当該抵触する内容を建築確認不同意通知書に記載し、当該申請書の第1面裏に貼付して担当者の割印をするものとする。

4 署長は、第1項の規定により不同意とする場合は、申請書の消防関係同意欄に不同意する旨の印(別表印番1)を押印して同意日及び同意番号を併記し、併せて枚方寝屋川消防組合公印規則(平成11年枚方寝屋川消防組合規則第11号)に定める署長公印(一般公印の整理番号9から11。以下「署長公印」という。)を正本に押印し速やかに建築主事等に返送するものとする。

5 署長は、不同意に係る通知を発行する場合は、法的根拠及びその理由を記載した同意審査書を添付して消防長に報告するものとする。

2 署長は、前項により変更申請書等を受付けしたときは、確認同意した計画が変更されたことによる状況を判断して、必要に応じて現地調査を実施するものとする。

3 署長は、第1項の規定により変更申請書等を受付けしたときは、同意審査書に建築確認申請書を添付し、決裁区分に基づき事務処理する。

4 計画変更に係る同意等の審査は、変更された部分に対する審査とすることができるものとする。ただし、変更に伴い消防用設備等が設置されることとなる場合には、全体的な消防用設備等の指導を行うものとする。

(防災計画書に係る処理)

第12条 署長は、規程第12条に規定する防災計画書に関する意見を求められたときは、防災計画書を2部提出させ、受付印を押印するものとする。

2 署長は、高層建築物に係る防火安全対策については、火災発生時における初期対応、避難対策、消火活動支援施設について各課調整を図り、一元的な指導を行うものとする。

3 署長は、前項に掲げる指導を行ったときは、防災計画書の意見欄等に指導内容を担当課ごとに記載し、決裁後その1部を返却するものとする。

第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出書等に係る事務処理

(着工届)

第13条 署長は、規程第16条に規定する消防用設備等及び特殊消防設備等の工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届」という。)が提出されたときは、消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの種類に応じた概要表に添付した届出書類を2部提出させるものとする。ただし、計画内容によって同一時期に提出される複数の消防用設備等の種類に応じ、明確に区別できるものにあっては、一の届出書類で提出させることができる。

2 前項に規定する同一時期に提出される複数の消防用設備等の着工届に添付する共通する設計図書(防火対象物概要表、付近見取図、敷地内配置図、平面図、断面図、配線系統図等)には、着工届等共通図書届出書に添付して提出することができる。

3 既設の消防用設備等において増設、移設、取替え及び改造(以下「増設等」という。)工事に伴う着工届の書類に添付する共通の設計図書は、当該消防用設備等の工事に係る部分又は当該工事により影響を受ける部分の範囲について設計図書を添付することで足りるものとする。

4 署長は、届出書の内容が、消防用設備等の技術上の基準又は特殊消防用設備等に係る設置維持計画に従って計画されていると認めるときは、次に掲げる事務処理を行うものとする。

(1) 届出書に受付印の押印

(2) 届出書の一部に消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工・設計届審査書(以下「審査書」という。)の貼付

(3) 審査書に審査年月日、審査員及び支障ない旨の記載

5 署長は、審査の結果届出書の内容が消防用設備等の技術上の基準又は特殊消防用設備等に係る設置維持計画に基づき適合しないと認めるときは、審査書の備考又は特記事項欄に適合しない事項を記入するとともに、当該消防用設備等が適法となるよう指導しなければならない。

6 署長は、法第17条の規定が適用されない消防用設備等の届出書については、審査書の備考欄に任意設置である旨を記載し、前5項の規定を準用して処理するものとする。

(1) 軽微な工事に該当しない増設、移設及び取替え工事

(2) 改造工事

(1) 動力消防ポンプ設備

(2) 漏電火災警報機

(3) 非常警報設備

(4) 避難器具(工事を伴わないもの)

(5) 誘導灯

(6) 消防用水

(7) 排煙設備

(8) 連結散水設備

(9) 連結送水管

(10) 非常コンセント設備

(11) 無線通信補助設備

(12) 特定小規模施設用自動火災報知設備(すべての感知器が無線によって火災信号又は火災情報信号を発信するものであって、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成20年消防庁告示第25号)第2第5号ただし書の規定により受信機を設置しないもの。)

(設置届)

第17条 署長は、規程第19条に規定する設置届出書が提出されたときは、当該消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届」という。)及び枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号。以下「条例」という。)第44条の火を使用する設備等の設置届出書に係る様式が整っていることを確認し、種類ごとに2部提出させ、受付印を押印するものとする。ただし、設置内容により同一時期に提出される複数の消防用設備等の種類に応じ、明確に区別できるものにあっては一の設置届出書で提出させることができる。

2 署長は、前項の設置届出書に消防用設備等に関する図書、竣工図書及び消防用設備等試験結果報告書を添付して提出させるものとする。ただし、工事内容が着工届又は設計届と同一であるときは、当該届出書に添付する消防用設備等に関する図書及び竣工図書を省略させることができる。

3 既設の消防用設備等の増設等に係る届出書の試験結果報告書は、増設等の工事に係る部分及び当該工事の影響を受ける範囲に係る試験結果の記載又は設計図書とすることができる。

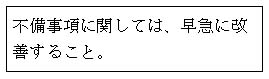

4 署長は、第1項の規定により届出書を確認した結果、届出書の内容に不備等を認めたときは、当該不備等を検査予定日までに改善するよう指導し、その旨を備考欄に記入したのち処理するものとする。

5 署長は、法第17条の3の2に基づき検査を実施し、適法であると認めるときは、届出書に消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に伴う検査結果報告書を添付して処理するものとする。

(特例承認)

第18条 署長は、規程第20条に定める消防用設備等特例承認申請書(以下「特例申請書」という。)を2部提出させ、受付印を押印するものとする。

2 署長は、特例申請書に申請する理由を記載させるとともに、付近見取図、敷地配置図、各階平面図及び承認理由が明確に判断できる図面等を添付させるものとする。

3 署長は、特例申請書の内容を審査し、承認できないと認めるときは、特例申請書の表に不承認通知書を貼付し、返却簿に記載して返却するものとする。

4 署長は、特例申請書の内容が承認できると認めるときは、承認欄に承認できる旨及び年月日を記載し、署長公印を押印したのち返却簿により返却するものとする。

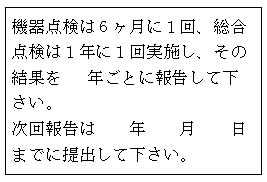

(点検結果の報告)

第19条 署長は、規程第21条に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書(以下「報告書」という。)が提出されたときは、当該報告書に係る形式的要件が整っていることを確認し、受付印を押印するものとする。

2 前項の報告書は、2部提出するものとする。

3 署長は、報告書の内容を審査し、支障がないと認めたときは、備考欄に点検結果報告書の次回提出印(別表印番5)を押印し、その1部を返却するものとする。この場合、年月日は記入しないものとする。

5 署長は、報告書が郵送又は宅配によって送付されたときは、前各項に定めるところにより処理した後、送り先が記載された封筒に返送用の切手が貼付けされていることを確認して返送するものとする。

第4章 検査

(中間検査)

第20条 規程第22条の規定に基づき行う中間検査は、消防用設備等の設置について届出書類では判断し難い場合又は消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第32条の申請に係る履行状況の確認若しくは消防用設備等の設置に関する設備業者等からの依頼その他必要に応じて実施するものとする。

(消防検査)

第21条 消防用設備等の増設に係る検査は、当該増設部分及び増設により影響を及ぼす部分について行うものとする。ただし、当該消防用設備等について重大な不備等が認められる場合は、全体について行うものとする。

2 令第7条第6項に定める消防活動上必要な施設その他これらに類する設備等についての検査は、署予防課及び署警備課が調整の上、共同して検査を実施するものとする。

3 署長は、規程第17条の規定に基づき火炎伝送防止用自動消火装置の設計届が提出されたときは、「フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」(平成5年消防予第331号)に基づき確認するものとする。

(検査済証)

第22条 規程第25条に規定する検査済証の交付は、消防用設備等ごとに行うものとする。ただし、同一の防火対象物について同一時期に検査を行ったときは、検査済証を一括して交付することができる。

2 軽微な工事に関する検査は、設置届に添付された消防用設備等試験結果報告書及び消防用設備等関係図書等の確認により現場確認を省略した場合は、検査済証にその旨を記載して交付するものとする。

3 署長は、前2項の規定により検査を行ったときは、消防用設備等検査済証交付台帳に検査済証と契印して手交するものとする。

(防火対象物使用開始届の処理)

第23条 署長は、規程第26条に規定する防火対象物使用開始届(以下「使用開始届」という。)については、2部提出するよう指導するものとする。

2 署長は、使用開始届が提出された時は、当該使用開始届に係る形式的要件が整っていることを確認してシステム処理した後、条例第43条第2項の規定に基づき検査を実施するものとする。

3 署長は、前2項の規定による検査を実施した結果、異状がないと認めたときは、システム処理するとともに届出書の1部に検査結果報告書を添付し、もう1部に受付印を押印して届出をした者に返却するものとする。

4 署長は、使用開始届が未届けである防火対象物に係る立入検査等を実施したときは、その使用形態及び規模等の把握のため関係資料等を依頼する手段として使用開始届に添付し1部提出させるものとする。この場合において、写しが必要な場合は、2部提出させることができる。

5 署長は、防火対象物の竣工時期においても、その一部について具体的な利用形態が確定していない部分について「スケルトン状態の防火対象物に係る消防法令の運用について」(平成12年3月27日付け消防予第74号)を適用する防火対象物の使用開始等については、事前に十分な調整を行うものとする。

2 署長は、当該防火対象物が防火対象物台帳として登録されていないことを確認したときは、立入検査による指導を行うとともに防火対象物台帳を作成するための必要事項を把握するものとする。

第5章 雑則

(事前協議)

第25条 署長は、規程第28条に規定する相談を受けたときは、その内容について指導記録書を作成し、内容確認のため関係者等の会社名及び氏名を記載し、関係者に押印又は署名させるものとする。

2 署長は、前項の指導記録書を作成したときは、写しを1部作成し関係者等に手交するものとする。

(行政上の疑義)

第26条 消防長は、規程第29条に規定する建築物行政質疑書(以下「質疑書」という。)が送付されたときは、予防部予防指導課を窓口として受付するものとする。この場合において、疑義の内容により必要と認めたときは署長に説明を求めることができる。

2 消防長は、前項の質疑書の結果について回答書をもって当該署長に示達するとともに、各署長に通知するものとする。

(消防長との協議)

第27条 署長は、規程第30条の規定に定める協議を行うときは、予防部予防指導課を窓口として協議するものとする。

2 消防長は、前項に基づき協議した内容については、当該署長に通知するものとする。

(予防情報の整備)

第28条 署長は、防火対象物の位置、構造及び設備等に変更が生じたことを確認した場合は、規程第32条の規定に基づき速やかに当該防火対象物に係る防火対象物台帳を補正し、常に最新の情報により管理するものとする。

(図書等の編冊・保存)

第29条 規程第33条に規定する関係書類は、次のとおり保存管理するものとする。

(1) 1年保存するもの

ア 建築確認申請送達簿

イ 建築通知受付整理簿

(2) 3年保存するもの

ア 建築確認申請通知書綴

イ 建築確認申請・消防同意依頼書

ウ 一般建築物同意審査書

(3) 常用文書として保存するもの

前2号に掲げるもの以外のものとする。

(文書等の様式)

第30条 この要綱に定める文書等の様式は、予防部長が定める。

(施行細目)

第31条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

(建築確認同意、消防用設備等事務処理要綱の廃止)

別表(第8条―第10条、第16条、第19条関係)

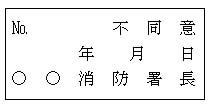

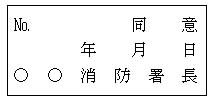

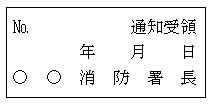

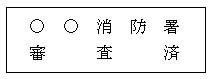

印番 | 使用区分 | 印 |

1 | 建築確認同意印(不同意) |

|

2 | 建築確認同意印(同意) |

|

3 | 計画通知受領印 |

|

4 | 各種届出図書の審査済印 |

|

5 | 点検結果報告書の次回提出印 |

|

6 | 点検結果報告書の改善指導印 |

|