○枚方寝屋川消防組合救急業務運用要綱

平成26年3月27日

要綱第1号

目次

第1章 総則

第2章 活動

第3章 搬送

第4章 安全管理及び感染防止

第5章 記録及び報告

第6章 照会回答等

第7章 雑則

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、枚方寝屋川消防組合救急隊運用規程(平成3年枚方寝屋川消防組合訓令第11号。以下「規程」という。)に基づき、救急業務を円滑に行うために必要な事項を定める。

(救急病院等協力申し出に関する意見等)

第2条 消防長は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に定める都道府県知事が行う告示の認定手続きにおいて、保健所長から意見を求められたときは、協力申出書に意見を記載し、回答するものとする。

(1) 小隊の任務

ア 救急業務に関する法令等の規定を遵守すること。

イ 救急業務の特殊性を自覚し、救急知識及び技術の向上に努めること。

ウ 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

エ 傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、羞恥又は不快の念を抱かせないように努めること。

オ 活動のために全員が救急車を離れ、無線通信ができなくなるときは、情報管理室に連絡を行うこと。

(2) 救急小隊長(管理隊長が救急業務に従事する場合は管理隊長。以下「小隊長」という。)の任務

ア 自小隊の指揮、監督又は管理に関すること。

イ 傷病者を適切に管理すること。

ウ 救急隊員及び機関員を統率し、必要な教育及び訓練を行うこと。

エ チームワークを良くして、その総合力を発揮すること。

オ 救急隊員、機関員及び救急活動全般を統括し、規律を守り、指示命令を的確に行い、隊員には節度ある行動をとらせること。

カ 観察、応急処置、傷病者管理、安全搬送等について指揮、指導を行うこと。

キ 臨機に上司に対して報告、連絡を行い、組織力の活用を図ること。

ク 原則として無線通信は、小隊長があたる。ただし、現場到着以後は状況に応じて小隊長の指示を受けた隊員及び機関員が行う。

ケ その他小隊長として必要な事項

(3) 救急救命士の任務

救急救命士は、救急救命士法(平成3年法律第36号)に基づき、診療の補助として救急救命処置を行うことができる。併せて、小隊の規律を守り円滑な救急業務の遂行を期さなければならない。

(4) 救急隊員の任務

ア 救急技術の錬磨に努めること。

イ 小隊長を補佐し、指揮命令を忠実に守ること。

ウ 規律を守り、冷静かつ能率的に行動すること。

(5) 機関員の任務

ア 前号の任務のほか、現場伝令員としての行動を行うこと。

イ 車両の安全運行

ウ 傷病者の症状に応じた走行速度の遵守

エ 急加速、急ハンドル、急ブレーキ、振動及び衝撃の防止配慮

2 前項の規定に基づき、個々の任務をそれぞれ全うし、統一性と一貫性のある行動を行い、円滑な救急業務の遂行を期さなければならない。

(小隊の装備)

第5条 規程第7条に定める小隊の装備は別に定める。

2 非常用救急車を借受け、又は返納する場合は、双方の担当者立会いのもとに異常の有無を確かめるとともに、積載備品及び関係簿冊等の引継ぎを確実に行わなければならない。

第2章 活動

(1) 現場環境の観察に基づく判断事項

ア 傷病者の救護と二次的災害の防止の手順を決定する。

イ 自小隊のみで対応できるか否かを考える。

ウ 使用資器材の決定をする。

エ 医師・警察官等、関係機関の要請の要否を考える。

(2) 傷病者観察上の留意事項

ア 観察要点と観察順序を誤らない。

イ 観察のために時間を浪費しない。

ウ 観察のために必要以上の動揺を与えない。

エ 発生原因及び傷病経過を聴取し、判断に役立てる。

(3) 事情等の聴取事項

ア 主訴・症状・症状推移及び応急処置の有無と内容

イ 事故形態と発生原因並びに傷病の発生に関した内容

ウ 既往症の有無、かかりつけの医療機関及び医師

(4) 観察に基づく判断と措置

ア 傷病者の訴えだけにとらわれることなく、観察結果を総合して判断する。

イ 傷病状態の緊急度、事故現場の状況を判断して措置する。

ウ 応急処置及び搬送の要否を判断する。

エ 救急小隊が到着するまでに行った傷病者の救護状況を把握する。

(1) 傷病者の搬送先に関すること。

(2) 応急救護所の設定等に関すること。

(3) 医師の現場出場に関すること。

(4) 現場出場している他の小隊との連携確保に関すること。

(5) その他救急活動上必要なこと。

(1) 傷病者が複数の場合は、緊急度を考えて着手する。

(2) 救命上緊急な処置から着手する。

(3) 救急隊員の数と技能に応じて担当する傷病者及び任務を分担する。

(4) 現場の雰囲気にまどわされないようにする。

(5) 統制を重んじ、救急小隊としての総合力を発揮する。

(6) 北河内地域メディカルコントロール協議会が定める「プロトコル」に合致する応急処置を優先して実施する。

(救急救命士の行う応急処置)

第10条 救急救命士の資格を有する隊員は、救急救命士法に基づき、医師の指示の下、傷病者に救急救命処置を行うものとする。

(医師出場)

第11条 規程第20条に定める医師の搬送において、当該救急小隊で行う場合、医師搬送中の傷病者管理に必要な人員を現場に残し、応急処置を継続する等、対策を講じ行うものとする。

2 救急業務に協力した医師に対しては、救急業務協力医師謝礼金支給要綱(昭和50年訓(警)第1号)に定めるところにより謝礼金を贈与するものとする。

(1) 交通事故、犯罪事故等警察機関に関連する事故の場合

(2) 泥酔者、精神障害者等で、保護又は危害防止等の措置を要する場合

(3) 現場活動が群衆等により阻害されるおそれのある場合

(4) その他救急現場において小隊長が必要と認める場合

(1) 現場情報(報告)事項

ア 事故の形態及び傷病者の数

イ 傷病者に関する情報

ウ 救急活動を要する場合及び関係機関等の要請を必要とする場合

エ その他の情報

(2) 最優先情報

ア 傷病者の年齢及び性別

イ 傷病者の状態(呼吸、循環及び意識の状態)

ウ 症状及び傷病の部位

エ 傷病者が複数の場合は、その総数及び生命の危険が大きいと思われる傷病者数

(3) 小隊の増強

増強を必要とする理由(作業内容等)、必要小隊及び小隊数並びに必要資器材の付加

(4) 搬送する医療機関名(ただし、情報管理室が医療機関を指定する場合は、搬送可否等の確認事項)

(5) その他必要な事項

(1) 前項第1号の事故の形態については、当該事故が発生した原因又は経緯を簡明に報告すること。

(2) 前項第2号の年齢については、傷病者の年齢が明らかでない場合は推定年齢とし、乳児等については月数を付加すること。

(3) 前項第2号の傷病部位については、主たる負傷部位又は主訴を簡明に報告すること。

第3章 搬送

(1) 傷病者等から特定の医療機関等への搬送を依頼されたときは、当該医療機関が傷病者のかかりつけ又は傷病者の症状、当該医療機関等の体制及び搬送にかかる時間等を考慮した上、業務執行上支障がないと判断した場合は、これに応じることができる。

(2) 傷病者の症状により専門的な医療が必要であると判断した場合は、搬送距離等にとらわれることなく傷病者の症状に適応した医療機関等を選定すること。ただし、極めて重篤な傷病者については、事故現場に近い医療機関かつ応急処置対応可能な医療機関において処置を受けたのち搬送することも考慮する。

(1) 頸部又は体幹部が離断している場合で、客観的に死亡していることが明らかな場合

(2) 次に掲げる項目すべてが確認された場合、死亡と判断する。併せて聴診器、血圧計及び心電図等の観察用資器材を活用しより的確に観察し判断すること。ただし、1項目でも欠ける場合は、仮死状態であると判断し、救護を行うこととする。

ア 意識レベルがJCS300

イ 呼吸が全く感ぜられないこと。

ウ 総頸動脈で脈拍が全く触知できないこと。

エ 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。

オ 体温が感ぜられず、冷感が認められること。

カ 死後硬直又は死斑が認められること。

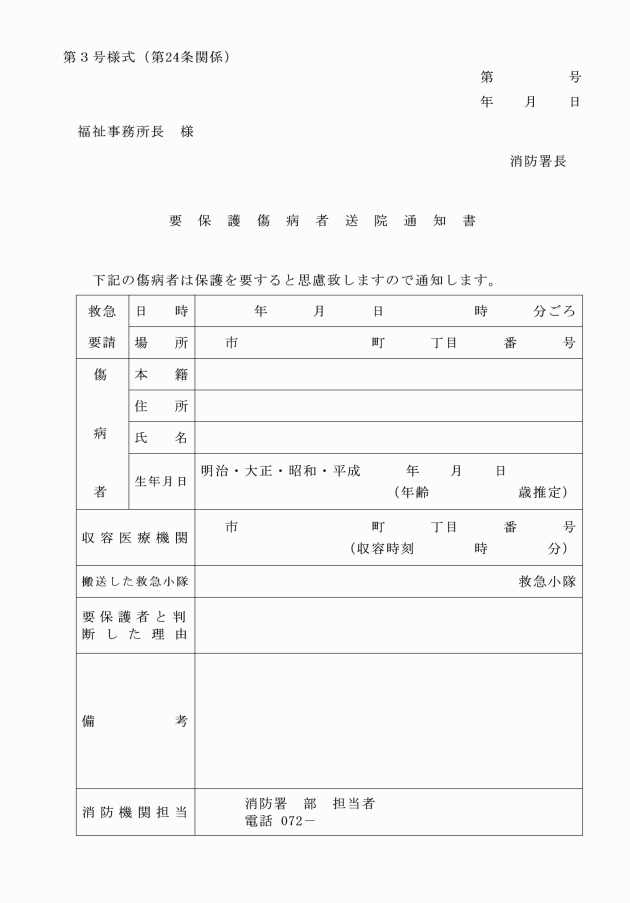

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に定める、後見開始の審判を受けている成年被後見人

(2) 傷病程度が重く、昏睡等の状態にある者

(3) 錯乱状態又は泥酔状態にある者

(4) 関係者とは、家族及び当該事案に対して責任ある行為のとれる者

(1) 現場保存の必要があると認める場合は、当該場所に関係者以外の者が立入らないよう必要な措置をとること。

(2) 傷病者の救護にあたっては、現状を変更しないように注意すること。

(3) 事故現場に目撃者等の関係者がいる場合は、住所及び氏名を聴取し、警察官の到着まで現状のまま保存するよう依頼すること。

(4) その他現場に存在するものの証拠価値が滅失しないよう必要な措置をとること。

(トリアージタッグの運用)

第18条 トリアージタッグは、枚方寝屋川消防組合警防規程(平成9年枚方寝屋川消防組合訓令第2号)第27条第2項第4号集団災害警防計画に定める警防活動時その他現場最高指揮者が傷病者管理上必要と認める場合に運用する。

第4章 安全管理及び感染防止

(感染防止対策)

第19条 規程第35条に定める感染防止対策要領は別に定める。

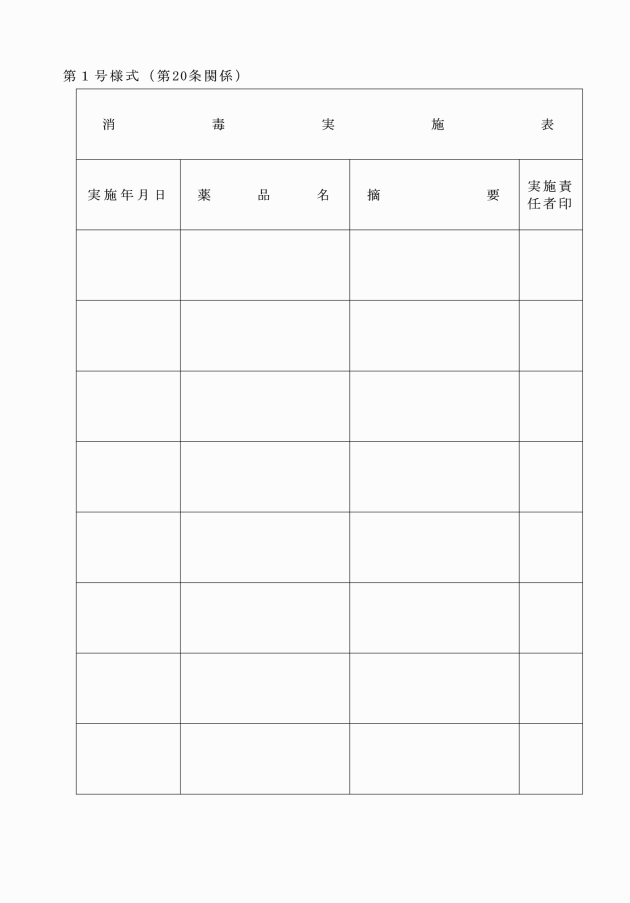

(1) 毎日消毒 勤務交替後、救急出場に支障がない範囲で実施する消毒

(2) 使用後消毒 救急活動終了後必要に応じて行う消毒

(3) 定期消毒 各署所指定の期日に従い毎月1回以上定期的に行う消毒

第5章 記録及び報告

(救急活動の記録及び報告等)

第21条 規程第38条に定める救急活動の記録及び報告等は、枚方寝屋川消防組合消防情報システム運用管理規程(平成15年枚方寝屋川消防組合訓令第9号)に基づき実施するものとする。

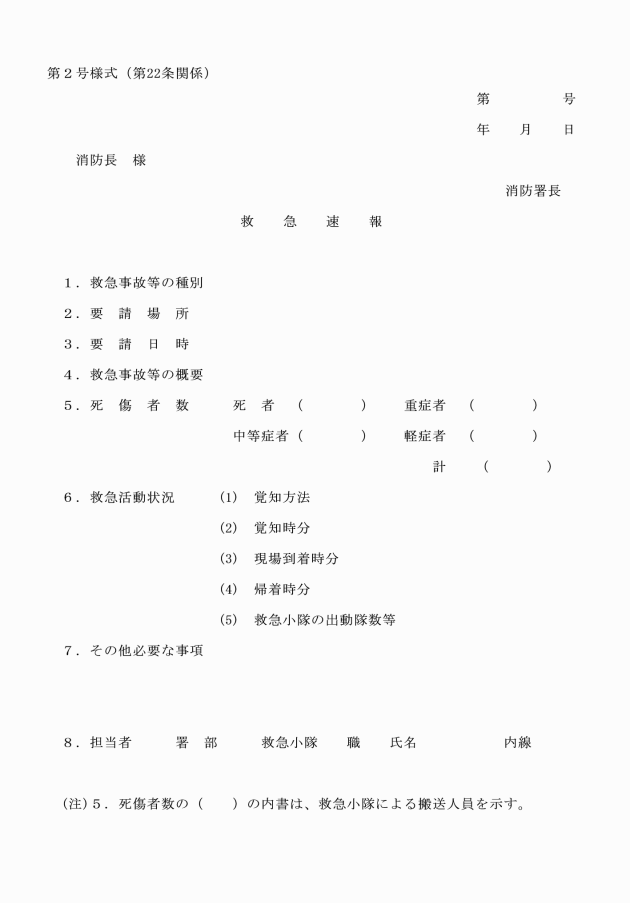

(1) 死者3名以上の事故

(2) 傷病者及び死者の合計が8人以上の事故

(3) 消防職員又は消防団員に死傷者が発生した事故

(4) 傷病者の収容に3時間以上を要した事故

(5) 覚知から帰署所までに5時間以上を要した事故

(6) 救急活動の効果が顕著であると認められる事故

(7) 第三者に損害を与えた事故

(8) 現場活動等において救急隊員が負傷等を生じた事故

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定められる感染症及び感染症疑似傷病者(四類感染症及び五類感染症を除く。)

(10) その他特異な事故

2 救急速報にあっては、第2号様式により報告するものとするが、活動内容等により随時資料等を添付し報告するものとする。

(活動記録書の保存)

第23条 救急活動にかかる記録書等の保存は、救急救命士法第46条第2項等に基づき5年間、これを保存しなければならない。

第6章 照会回答等

(照会回答等)

第25条 規程第43条の諸証明書の発給等について、署長は所属救急小隊の搬送した傷病者及び傷病者に関係する者から照会、搬送証明等の願出があった場合は、実情を調査し願出事項等の事実を確認の上、諸証明書の発給をするものとする。

2 前項以外の捜査機関、裁判所、弁護士会及びその他機関からの照会については、枚方寝屋川消防組合救急活動に係る個人情報取扱規程(平成13年枚方寝屋川消防組合訓令第14号)に基づき回答するものとする。

第7章 雑則

(1) 現場の態様と行動

(2) 危険性、困難性に対する判断と臨機性

(3) 傷病者の観察と応急処置内容に関する基本的事項

(4) 時間的経過と行動

(5) 搬送時の傷病者管理

(6) 事故発生原因とその環境

(7) その他

2 検討会の開催は、原則として2以上の小隊による活動及び小隊長が必要と認める場合に開催するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

別表(第4条関係)

救急隊配置一覧表

配置署 | 救急隊名 | 配置場所 | 所在地 |

枚方消防署 | 枚方本署 救急小隊 | 枚方消防署 本署 | 枚方市大垣内町2丁目10番22号 |

中振 救急小隊 | 枚方消防署 中振出張所 | 枚方市南中振1丁目16番30号 | |

渚 救急小隊 | 枚方消防署 渚出張所 | 枚方市上野3丁目8番2号 | |

川越 救急小隊 | 枚方消防署 川越出張所 | 枚方市茄子作北町7番22号 | |

枚方東消防署 | 枚方東本署 救急小隊 | 枚方東消防署 本署 | 枚方市津田北町2丁目23番3号 |

阪 救急小隊 | 枚方東消防署 阪出張所 | 枚方市牧野本町1丁目10番34号 | |

楠葉 救急小隊 | 枚方東消防署楠葉出張所 | 枚方市楠葉並木2丁目29番1号 | |

長尾 救急小隊 | 枚方東消防署長尾出張所 | 枚方市長尾元町2丁目13番6号 | |

氷室 救急小隊 | 枚方東消防署氷室出張所 | 枚方市宗谷1丁目14番1号 | |

北山 救急小隊 | 枚方東消防署北山出張所 | 枚方市北山1丁目67番15号 | |

寝屋川消防署 | 寝屋川本署 救急小隊 | 寝屋川消防署 本署 | 寝屋川市池田2丁目11番73号 |

西 救急小隊 | 寝屋川消防署 西出張所 | 寝屋川市春日町20番22号 | |

南 救急小隊 | 寝屋川消防署 南出張所 | 寝屋川市下木田町16番17号 | |

明和 救急小隊 | 寝屋川消防署明和出張所 | 寝屋川市打上宮前町2番3号 | |

秦 救急小隊 | 寝屋川消防署秦出張所 救急ステーション | 寝屋川市秦町2番5号 | |

三井 救急小隊 | 寝屋川消防署三井出張所 | 寝屋川市三井南町25番2号 | |

神田 救急小隊 | 寝屋川消防署神田出張所 | 寝屋川市東神田町22番6号 |