住宅防火対策

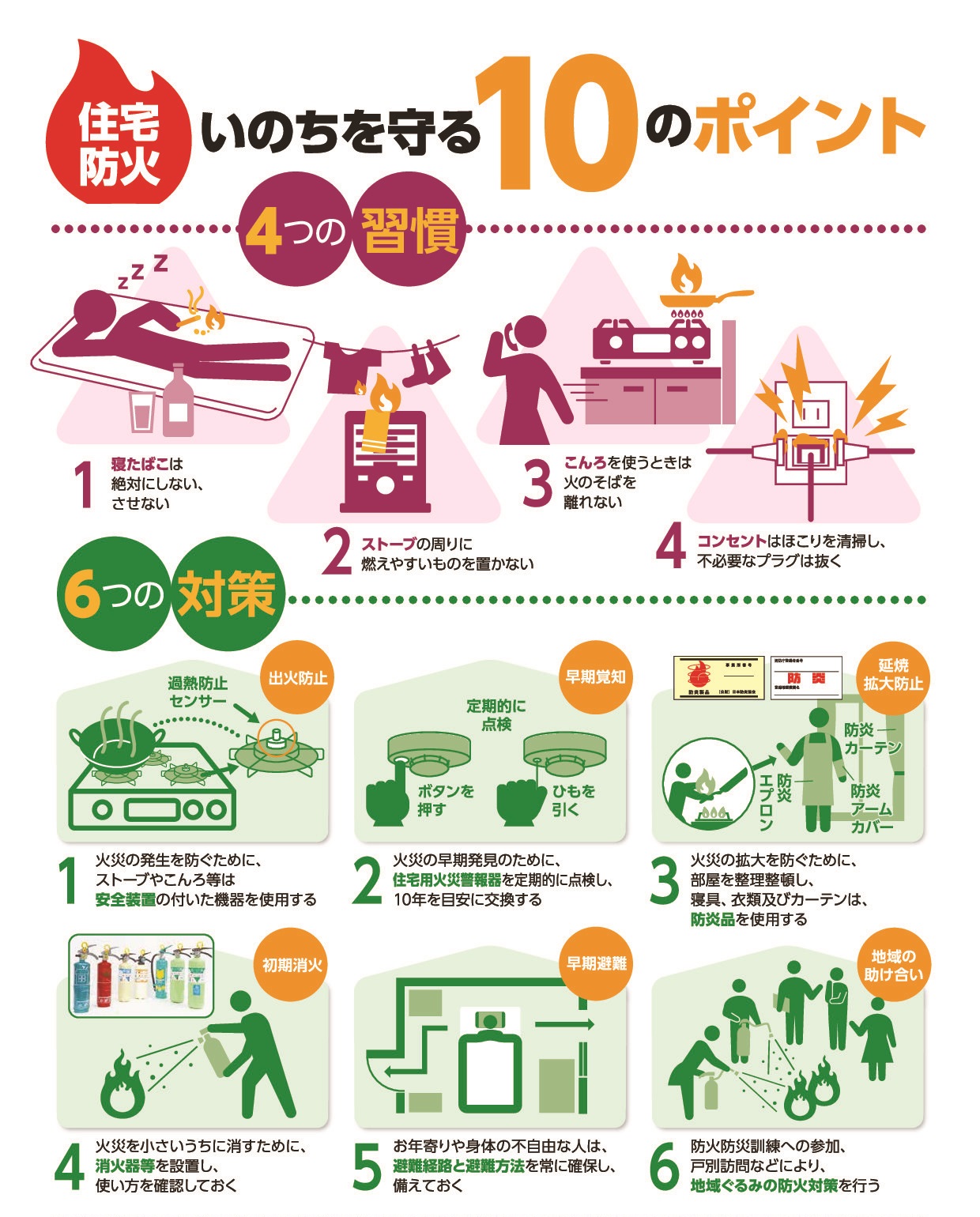

住宅防火 いのちを守る10のポイント

4つの習慣

寝たばこは絶対にしない、させない

- たばこは決められた場所以外では吸わないようにする。

- 灰皿は大きめのものを用意し、常に水を入れておく。

- 火のついたたばこを放置しない。その場を離れるときは完全に火を消してから。

ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

- カーテンの近くにストーブを置かない。

- 石油ストーブは耐震自動消火装置付きのもの以外は使わない。

こんろを使うときは火のそばを離れない

- ガスコンロの周囲や上部に燃えやすいものを置かない。

- 炎を小さくしてコンロを離れる人がいますが、食用油は350℃程度になると自然発火するので、必ず火を止めてからその場を離れる。

コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

- コンセントは定期的に清掃する。

- 使用していない家電のコンセントは抜いておく。

6つの対策

【出火防止】コンロ等の安全装置

- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

【早期覚知】住宅用火災警報器

- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

【延焼拡大防止】防炎品

- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。

【初期消火】消火器

- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

【早期避難】避難経路と避難方法

- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく

【地域の助け合い】隣近所との協力体制

- 防火防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

あなたの家の住宅防火診断

あなたの家の防火対策は大丈夫ですか?次の各項目のチェックをしましょう。

たばこ

☑︎寝たばこをしていませんか?

☑︎たばこは水などで十分に始末していますか?

ストーブ

☑︎ストーブ、ファンヒーターの近くに燃えやすい物やスプレー缶を置いていませんか?

こんろ

☑︎調理中にそばを離れるときには必ず火を消していますか?

☑︎こんろやグリルは定期的に清掃していますか?

電気関係

☑︎コードを束ねたり、家具の下敷きにして使用していませんか?

☑︎コンセントやプラグにほこりがたまっていませんか?

☑︎たこ足配線になっていませんか?

住宅用防災機器

☑︎寝室と寝室がある階段部分に住宅用火災警報器を設置していますか?

☑︎エプロンや布団、シーツなどは「防炎品」を使用していますか?

☑︎住宅用消火器を設置していますか?

「住宅用火災警報器」についてはコチラをご覧ください。

「消火器」についてはコチラをご覧ください。

放火対策

☑︎家のまわりに燃えやすいものを置いていませんか?

「放火防止対策」についてはコチラをご覧ください。

防災

☑︎家具の転倒防止対策をしていますか?

☑︎感震ブレーカー等の通電火災対策をしていますか?

☑︎日頃からか隣近所とコミュニケーションをとっていますか?

いかがでしたか?

「〇」が11個以上でも、「×」が1個でもあれば決して安心とはいえません。

火事は想像もできないようなところから襲いかかってきますので十分に気をつけましょう。

過去の「火災事例」はコチラをご覧ください。

お問い合わせ先

予防部予防指導課

電話:072−852−9912